IT·게임업체 특수한 비즈니스 모델 이해해야

"숫자보단 미래를 보고 투자"…선제적인 관계 형성이 '열쇠'

-

국내 자본시장의 눈이 판교로 쏠리고 있다. 중후장대(重厚長大) 산업이 주춤거리는 사이 네이버·카카오·엔씨소프트 등 IT·게임 사업을 하는 이른바 '판교 기업'들이 새로운 성장축으로 떠오르고 있어서다.

IT·게임업체가 크고 작은 투자를 늘릴 채비를 하면서 국내 투자은행(IB)도 분주해진 모습이다. 중장기적으로 같이 진행할 수 있는 딜이 많아질 것이란 기대감이다. 하지만 국내 자본시장이 '한국판 실리콘밸리'의 온기를 느끼기 위해선 기존 기업과 다른 독특한 '판교 DNA'를 이해하는 것이 먼저라는 지적이 나온다.

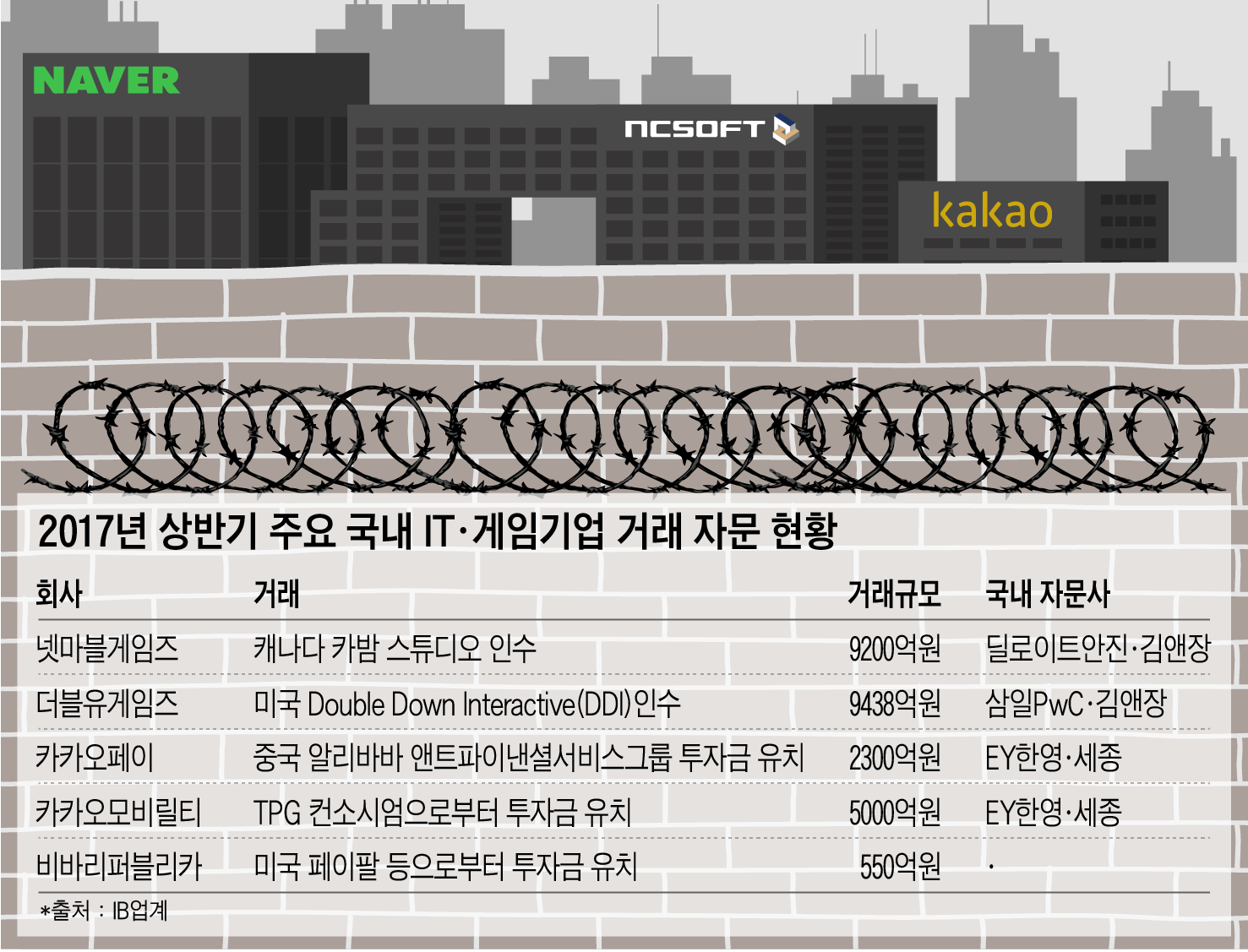

올 상반기 투자시장에서 화두였던 더블유게임즈의 DDI 인수 거래에 이름을 올린 국내 IB는 삼일PwC·도이치증권 등 일부에 불과했다. 투자 유치 거래에서도 국내 자문사는 존재감을 드러내지 못했다. 카카오모빌리티 5000억원 투자 유치 거래에 이름을 올린 곳은 EY한영 정도였고, 상반기 최대 규모 벤처 투자금을 유치한 비바리퍼블리카(토스) 거래에 참여한 국내 IB는 한 곳도 없었다.

-

네이버·카카오 등 국내 IT기업들은 직접 연구·개발하는 전략에서 해외에서도 상용될 만한 기술을 가진 '괜찮은 기업'을 인수하는 방식으로 미래 전략을 바꾸고 있다. 향후 판교 기업을 중심으로 투자가 활발하게 진행될 가능성이 큰 셈이다. 이들 기업과의 관계 형성에서 뒤처진 국내 IB들은 미래 먹거리 확보에 대한 고민이 깊어질 수 있다는 지적이다.

한 IT업계 관계자는 "과거엔 내비게이션 서비스를 시작한다고 하면 직접 만들자는 주의였지만 지금은 해외든 국내든 관련 기술을 가지고 있거나 개발력이 있는 유망 기업에 투자하는 방법으로 사업을 확장하겠다는 전략"이라고 설명했다.

IT·게임사 투자 경험이 많은 벤처투자 업계는 카카오·넷마블게임즈 등 공룡 IT벤처들이 국내 투자시장의 큰손으로 자리매김하며 대형 거래를 주도할 가능성이 크지만 여기에 국내 IB가 낄 자리는 없다는 관측을 내놓는다. 국내 IB들의 '신사업적 감각'이 떨어진다는 설명이다. 기존 제조업적 관점에서 IT기업의 투자 전략을 바라보고 있다는 지적이다.

한 벤처투자 업계 관계자는 "삼일PwC·딜로이트안진 등에서 네이버와 카카오에 인수할 만한 잠재 기업들을 많이 가져가고 있다"며 "문제는 전혀 관심이 없거나 이미 알고 있는 당연한 정보를 가져간다는 점"이라고 말했다.

이어 "이들이 가져왔다는 기업 중에서 가장 황당했던 건 가구 주문·판매 O2O업체"라며 "올해 매출이 얼마이고, 내년엔 얼마가 예상된다며 자신있게 내놓았다는 것 자체가 국내 IB가 업계 트렌드를 못 따라간다는 것을 보여주는 단적인 예가 아니겠냐"고 지적했다.

IT·게임업체들은 글로벌 시장에서 독보적인 시장 지위를 가진 업체가 아닌 이상 단기간에 덩치를 키우기 위해 인수·합병(M&A) 거래를 진행하는 경우가 드물다는 분석이다.

다른 벤처투자 업계 관계자는 "국내 IT벤처들은 굳이 비교하자면 일본 소프트뱅크와 유사한 투자전략을 가지고 있다"며 "투자 수익이 날 것 같은 곳에 일단 투자하고 괜찮으면 나중에 직접 인수해 기존에 가지고 있는 기술에 붙이는 식"이라고 말했다.

네이버·카카오 등을 비롯한 대다수 국내 IT·게임업체들은 투자를 집행하는 조직을 2개 이상 운영하고 있는 것으로 전해진다. 투자전략을 담당하는 부서는 투자 전문사처럼 오로지 투자 대비 차익을 거둘 수 있느냐의 관점에서만 투자처를 검토한다. 해당 부서에선 사업적 연관성은 큰 고려 대상이 아니다. 사업전략을 담당하는 부서 역시 투자 판단 과정이 크게 다르지 않다. 투자전략 조직보다 기존 서비스와의 사업적 연관성에 좀 더 방점을 두고 있지만 국내 대기업처럼 사업적 시너지가 투자의 결정적인 요소는 아니다.

또다른 관계자는 "네이버·카카오나 넷마블 내부에선 먼저 딜을 제안을 하고자 한다면 미국 M&A 자문사 레인그룹(Raine Group)이 중국 자본에 제시한 플레이티카(Playtika)나 슈퍼셀(Supercell) 정도의 매물은 가져와야 하는 것 아니냐는 말이 심심치 않게 나온다"며 "어쨌든 돈을 주고 IB를 쓰는 건데 이미 알고 있는 정도의 매물을 가져오면 곤란하다는 생각"이라고 분위기를 전했다.

판교 기업들의 가장 큰 고민거리가 '인력'에 있는 만큼 우수한 개발 인력을 보유한 연구소나 연구팀을 찾아 제시하는 방법이 거론된다. 특히 장기적으로 글로벌 시장을 타깃팅 해야 한다는 점을 고려할 때 해외 연구소·연구팀에 대한 정보를 수집하는 것이 먼저란 지적이다. 이를테면 어떤 연구소가 어떤 기술 연구에 특화돼 있는지 등이다.

업계 관계자는 "실적이 우수한 기업보다는 우수한 개발진을 많이 보유한 기업을 가져오면 된다"고 말했다. 실제 네이버·카카오 등은 국내외 연구 인력을 포섭하는 수단으로 M&A를 활용하고 있다.

네이버는 지난달 연구소의 주요 자산인 특허가 하나도 없는 제록스리서치센터유럽(XRCE) 연구소를 2000억원 안팎의 투자금을 들여 인수했다. 네이버가 해당 연구소를 사들인 이유는 80여명의 AI·머신러닝 기술 전문가가 소속돼 있다는 점을 때문인 것으로 알려졌다. 올해 초 캐나다 카밤 스튜디오 인수를 완료한 넷마블게임즈 역시 현지 게임 트렌드를 파악하고 있는 개발 인력을 확보하기 위한 차원에서 대규모 거래를 진행했다. 카카오브레인 역시 개발진 확보를 위해 국내외 연구팀 찾기에 혈안이 돼 있다는 후문이다.

다른 IT업계 관계자는 "국내 출신 축구선수가 EPL 리그에 간다고 해서 다 잘하는 것은 아니지 않느냐"며 "마찬가지로 국내에서 잘 되고 있는 서비스나 기술을 보유한 업체가 해외에선 언어나 애플리케이션(적용) 등 여러 가지 문제로 인해 잘 안 되는 경우가 비일비재해, 해외에서도 잘 될 만한 기업이나 연구팀을 찾는 게 이들 판교 기업들의 고민거리"라고 말했다.

일단 우호적인 관계를 쌓는 데에 집중해야 한다는 조언도 나온다. IT·게임기업은 지속적으로 투자를 늘려가며 신사업으로 보폭을 넓혀 나가야 하는 숙명을 가졌다. 자금조달 필요성이 높은 만큼 국내 재무적 투자자(FI) 유치에 대한 관심도 커지고 있다. 투자할 만한 회사를 찾는 일은 직접 하더라도 같이 투자를 진행하거나 본사에 투자할 수 있는 투자자는 국내서 찾는 것이 편할 수 있다는 시각이다.

더구나 IT·게임 기업은 신비주의 성향이 유독 강한 편이다. 소규모 지분 투자라도 외부에 알려지면 경쟁 업체에 다음 사업 구상이 읽힐 수 있어서다. 이왕이면 이미 연이 닿아 있는 곳을 선호하는 이유이기도 하다. 때문에 첫 관계를 잘 다져놓으면 크고 작은 거래에서 일정 정도의 역할을 할 가능성도 커진다는 풀이가 나온다.

또다른 IT업계 관계자는 "같이 펀드를 만들면 친분을 쌓은 국내 벤처캐피탈 업체들로부터 이런저런 정보를 얻고 같이 투자도 구상한다"며 "네이버는 한국투자파트너스·소프트뱅크벤처스 등 대형 VC와 펀드를 만들었기 때문에 이들로부터는 국내나 중국·일본·동남아 등지의 정보를 수집하고, 유럽과 미주 지역 트렌드는 프랑스 코렐리아캐피탈의 플뢰르 펠르랭 대표를 통해 얻고 있다"고 말했다.

그러면서 "한번 관계를 맺은 곳과 계속하려는 경향이 강하기 때문에 우선은 작은 연이라도 만들어야 한다"며 "그런 면에서 박현주 미래에셋금융그룹 회장이 선제적으로 네이버와 관계를 잘 맺고 있다는 평가가 많다"고 전했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 07월 19일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기