손익분기(BEP) 달성 전사 목표…비용통제·KPI 변화

틈새 시장 공략으로 방향 선회

"애플·삼성과 일대일로 붙겠다 포기한 건 긍정적"

-

"3년간 약 2조원 적자를 쌓아가며 이제야 교훈을 얻은 것 아닐까요?"

LG전자가 고질병인 스마트폰 사업의 체질 개선에 나서고 있다. 지난 연말 인사에서 스마트폰 수장을 교체한 데 이어 전사 목표를 '수익성 개선'으로 일원화했다. 대규모 적자를 기록할 때마다 "반전하겠다"고 대응해온 회사의 공염불에 지쳤던 투자자들도 새 방향성에 대해선 공감하는 분위기다.

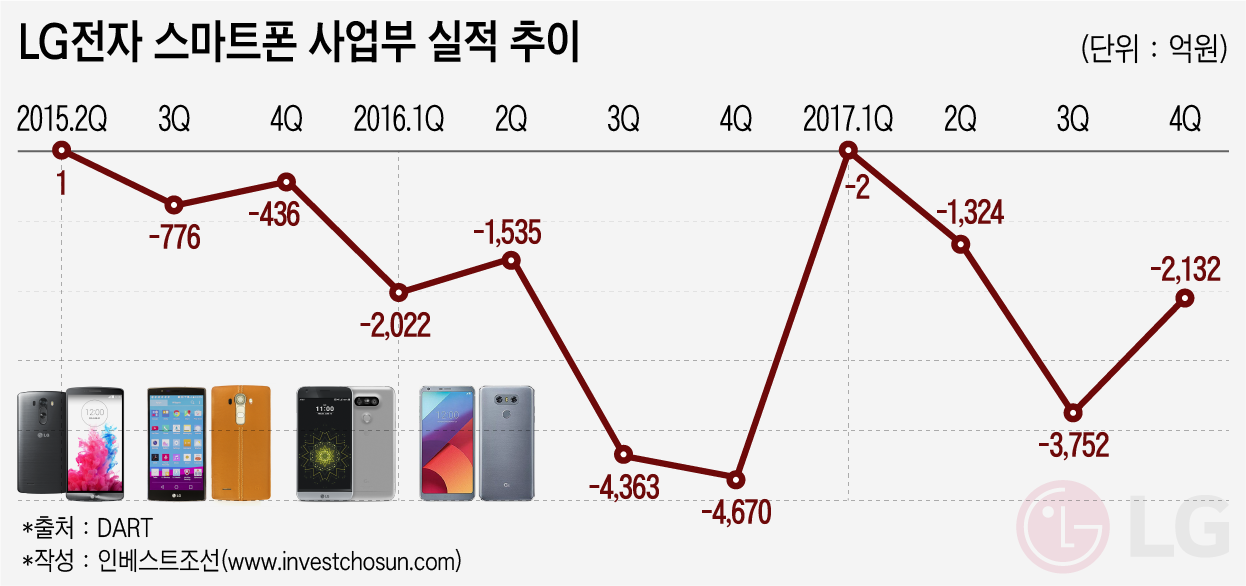

LG전자의 스마트폰 사업을 담당하는 MC사업본부는 지난해 4분기 2132억원 적자를 기록했다. 지난해 연간 적자는 7172억원으로, 2015년 2분기 이후 11분기 연속 손실을 쌓았다. 약 3년여간 누적된 적자 규모만 2조원을 넘는다.

-

지난해 연말 인사에서 조준호 사장은 사업 실패의 책임을 지고 사업 일선에서 물러났다. 이어 황정환 부사장이 사업을 이끌게 됐다. LG전자의 5개 사업본부 중 부사장급이 수장을 맡은 곳은 MC사업본부가 유일하다. LG전자 경영을 총괄하는 조성진 부회장의 스마트폰 사업 통제가 더욱 강해질 것이란 분석도 나온다.

업계 관계자는 “MC사업본부의 올해 경영 목표는 비용을 최소화하며 손익분기점(BEP)을 회복하는 데 맞춰져 있다”며 “지금처럼 애플·삼성과 격차는 더더욱 커지고, 중국시장에서는 안 팔리고, 고비용 구조로 인해 중저가 시장으로도 갈 수 없는 상황에선 다른 선택지가 없다”고 설명했다.

실제 올해 들어 사내외에선 변화를 감지하는 목소리도 나오고 있다. '철저한 비용통제'와 '1등 전략 포기'로 요약된다.

올해부터 경영평가지표(KPI)가 변화한 것으로 알려졌다. 내부 관계자에 따르면 LG전자는 MC사업본부의 기존 KPI에 포함됐던 매출액·점유율·판매량 등 다수의 평가 지표 대신 '수익성 개선'으로 평가 지표를 일원화한 것으로 전해진다.

업계 관계자는 “기존에는 스마트폰 점유율과 매출 유지를 위해서라도 전사 차원에서 각종 비용을 집행해줬다면 이제는 적자 폭을 줄여오지 않으면 마케팅을 비롯한 비용도 집행하지 않는다는 방침으로 선회한 셈”이라고 설명했다.

생산구조 변화도 눈에 띄는 변화다. 지난해부터 조성진 부회장이 강조해온 설계 표준화·모듈화 작업이 대표적이다. 여러 부품들을 하나의 모듈로 분류하고, 이를 각기 다른 제품이나 후속 모델에도 적용하는 방식이다. 생산효율이 높아질 뿐 아니라 부품 단가를 낮춰 비용도 절감할 수 있다.

조준호 사장이 스마트폰을 이끌던 당시 LG전자는 이와 정반대 길을 걸어왔다. 매 모델마다 ‘실험’을 선보였다. G3의 후면 버튼, G4의 가죽 외피, G5의 모듈 등이 대표적 사례다. 새 모델이 나올 때마다 생산라인도 전면 재수정됐고 고스란히 대규모 적자로 돌아왔다.

삼성전자·애플과 프리미엄 시장에서 맞붙겠다는 '일등주의'를 포기한 점도 호평을 받고 있다. 업계 관계자들은 올해 6월로 거론되는 차기 모델 출시 시기 변화를 근거로 꼽는다.

지난 2년간 LG전자는 2월말 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘모바일월드콩그레스(MWC)’에서 신제품을 최초 공개하고, 3월 중 출시해왔다. 삼성전자의 갤럭시 시리즈 출시 시기보다 조금 앞서 제품을 내놓으며 시장 선점을 꾀했다. 조성진 부회장은 지난 1월 “스마트폰 신제품을 출시할 때 정해진 기간에 맞추는 방식을 바꿔보려고 한다”며 “누가 신제품을 냈으니까 따라 내는 건 안 하려고 한다”며 이 같은 선례에서 탈피하겠다는 입장을 밝혔다.

한 스마트폰 담당 애널리스트는 “통상적으로 삼성전자는 3월에 신제품을 내고 애플은 9월이 성수기로 꼽히기 때문에 LG전자가 제품을 5~6월에 내면 삼성전자 판매량이 조금씩 꺾이고 애플이 비수기인 시기를 공략하겠다는 선택”이라며 “애플·삼성과 일대일로 붙겠다는 전략을 이제야 포기한 것 같다”고 설명했다.

글로벌 점유율 확보를 위한 출혈 경쟁에도 선을 그었다. 샤오미, 오포, 비보 등 중국 현지 브랜드들의 부상으로 삼성전자와 애플마저도 고전을 겪는 중국시장에선 지난해부터 신제품 판매를 중단하는 등 숨고르기에 나섰다. 대신 LG 브랜드가 유지되고 있는 미국과 국내 시장에 집중하겠다는 방침이다.

다른 IT 애널리스트는 “LG전자가 무리한 점유율 확보대신 니치마켓(틈새시장)을 공략하는 전략으로 선회한 것 같다”며 “음질과 카메라를 비롯한 기능을 강조하는 프리미엄 1~2개 모델의 이미지를 구축하는 데 집중할 것으로 보인다”고 설명했다.

업계에선 조성진 부회장 체제 이후 스마트폰 사업의 불확실성이 점차 낮아지는 점엔 긍정적이다. 하지만 가전과 TV를 비롯한 다른 사업부들의 호황으로 상대적으로 스마트폰 사업 고민을 덜었던 지난해와 달리 올해부턴 투자자들의 이목이 다시 스마트폰 사업에 집중될 것이란 전망도 나온다.

LG전자 담당 애널리스트는 “스마트폰 사업 적자 줄이기가 쉽지 않은 상황에서 가전은 철강을 비롯한 원재료 가격이 오르고 있고 TV는 환율 여파가 있는 등 다른 사업도 녹록지 않다”고 설명했다.

이어 “솔직히 반전 전략은 없는 상황에서 이제 LG전자의 스마트폰 사업은 미래 차량부품(VC)사업 수주를 위한 ‘마케팅’용으로 받아들이는 투자자들도 있다”며 “BEP 달성 이후엔 점진적인 출구 전략을 고민해봐야 할 때”라고 덧붙였다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2018년 02월 11일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기