'기초소재→석유화학' 조직 개편…사업영역 명확화

'사업 다각화' 둔 회의적 시각도 부상

재원은 '배터리 투자'에 집중…"격차 좁히기 쉽지 않아"

-

LG화학이 석유화학사업 전략 방향을 두고 고심을 거듭하고 있다. 그룹차원에서 석유화학 분야는 디스플레이·전기차 배터리 등과 함께 국내 선두 지위를 공고히 해 온 사업군이었지만, 최근 들어 경쟁사 롯데케미칼에 영향력을 내줬다는 위기감이 반영됐다.

그간 LG화학은 '다각화'를 통해 전통적인 석유화학 의존도를 줄여오는 전략을 꾸려왔다. 화학사업 특유의 사이클에 따른 급격한 이익변동을 줄이겠다는 방침이었다. 하지만 시행착오만 거듭한 사이 오히려 본업 경쟁력은 롯데케미칼에 밀렸고, 존재감을 회복하기 더욱 어려워졌다는 우려도 나온다.

관련업계에 따르면 LG화학은 석유화학본부의 사업 계획을 전면에서 재검토 중이다. 고부가가치(스페셜티) 분야 혹은 비화학부문에 집중하는 다각화 모델을 유지할 지, 아니면 나프타크래커(NCC) 설비 확장 등 전통적인 석유화학 부문에 자원을 집중해 영향력을 회복할 지 등을 두고 논의 중인 것으로 알려졌다.

회사에 정통한 한 관계자는 “LG화학 내부에선 지금까지 글로벌 화학사 바스프(BASF)를 벤치마킹해 범용 제품 의존도를 줄이고 비화학 분야 육성에 힘을 쏟았는데, 이 전략이 맞았는지를 두고 논의가 오가고 있다"라며 "특히 롯데케미칼이 업황 우려 속에서도 꾸준히 투자를 늘려왔고 최근엔 트럼프 대통령과 네트워킹을 쌓을 정도로 미국에서도 안착하다보니 임원진 사이에선 위기감이 더 커졌다”고 설명했다.

최근 조직 개편을 통해 기존 기초소재·전지·정보전자소재·생명과학사업본부와 재료사업부문을 석유화학·전지·첨단소재·생명과학사업본부로 전환하면서 사업 영역을 보다 명확히 한 점을 두고도 여러 해석이 나온다. 석유화학·전기차 배터리 등 기존 주력 사업을 제외한 사업들은 첨단소재 부문으로 일원화하고, 이 중에서도 주력과 비주력 사업을 명확히 해 향후 육성 여부를 결정하겠다는 방침이다. 이같은 구조조정이 마무리 될 경우 그간 다각화를 이유로 분산된 재원을 주력 사업에 집중할 수 있을 것이란 포석이다.

다른 그룹 관계자는 “석유화학 사업 방향성을 두고 여러 논의를 하고 있는 건 맞다”면서도 “다만 롯데 등 경쟁사를 견제해서라기 보단 배터리·바이오 등 그간 투자가 집중된 사업들의 매출이 일정부문 궤도에 올라왔다보니 이제 다시 화학사업을 어떻게 키워나갈지 논의해보자는 정도로 이해하고 있다”고 말했다.

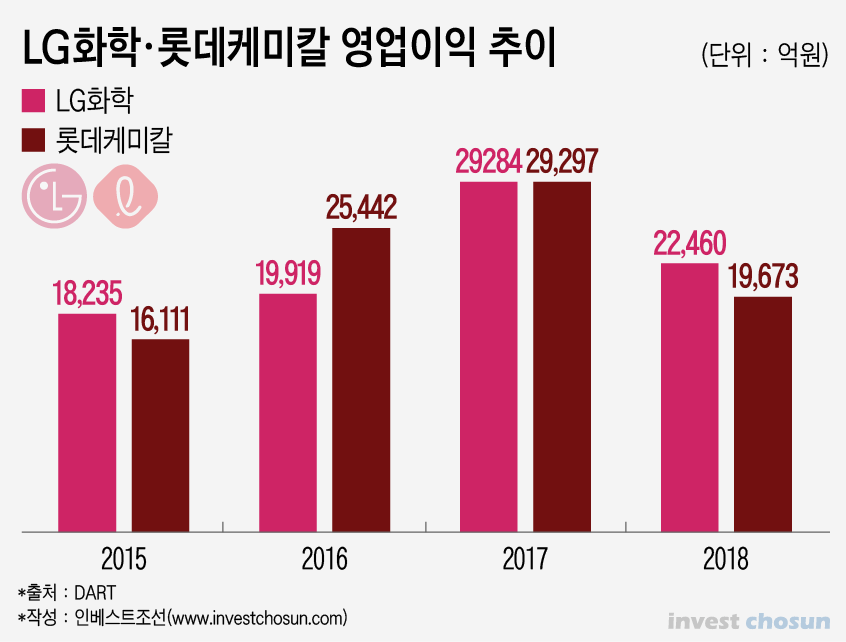

아직까지 LG화학과 롯데케미칼의 전략을 둔 평가를 내리긴 어려운 상황이다. 양 사는 2015년 이후 매년 영업이익 측면에선 호각세를 보이고 있다. 다만 그간 성장 방향은 뚜렷히 갈렸다.

-

양사의 굵직한 M&A를 살펴봐도 차이가 분명하다. LG화학은 미국 수처리필터업체 나노H2O(2014년), 농작물 업체 동부팜한농(2016년), LG생명과학 흡수합병(2016년), 미국 차량접착제사 유니실(2018년) 등 전통적인 석유화학과 거리가 있는 분야에 투자를 늘렸다. 지난 2016년 카자흐스탄 현지 석유화학업체인 UCC, SAT와 합작해 에탄분해설비(ECC)에 조단위 투자를 검토한 정도가 석유화학분야 대규모 M&A로 꼽혔지만, 결국 백지화했다.

LG화학은 투자 뿐 아니라 대외적으로 다각화에 방점을 둔 사업전략을 강조했다. 지난 2016년 LG생명과학 흡수합병 시기가 대표적이다. 당시 LG화학은 향후 ▲농·수산물 관련 '그린바이오' ▲제약을 뜻하는 '레드바이오' ▲바이오에탄올 등 친환경 에너지 등의 '화이트바이오'로 이름붙여 대규모 자금을 쏟겠다는 계획을 밝혔다.

그 사이 롯데케미칼은 주로 대규모 석유화학 설비를 갖춘 해외 업체와 조인트벤처(JV)를 맺거나 현지 투자를 늘리는 방향으로 확장 기조를 보였다. 2012년 말레이시아 타이탄케미칼을 인수했고, 2014년엔 미국 석유화학기업 액시올(Axiall Corporation)과 에탄크래커(ECC) 합작법인을 설립해 현지에 본격적으로 진출했다. 삼성SDI의 케미컬부문, 삼성정밀화학, 삼성BP화학 M&A 등을 통해 외형도 확장했다. 지난 2016년엔 적대적 M&A 위기에 처한 미국 엑시올의 백기사로 경영권을 인수해오는 방안을 검토했는데, 같은 시기 신동빈 회장의 구속이 겹치며 무산되기도 했다.

한 석유화학업계 관계자는 "20여년 전만 하더라도 SK그룹이 석유화학분야에서 국내 선두였지만, 정유 부문에 투자를 집중한 사이 LG화학이 적극적인 M&A와 투자를 통해 설비를 늘려 선두 지위에 올랐다"며 "최근 10년간 추세는 롯데케미칼이 과거 LG화학처럼 확장에 집중하고, LG화학은 다각화에 집중하다 지위가 역전된 모양새"라고 설명했다.

시장에서도 양 사의 전략방향을 두곤 여전히 갑론을박이 펼쳐진다. 기업 가치를 가늠하는 주가를 고려했을 땐 LG화학이 더 높은 평가를 받아왔다. 전기차 배터리 수주량이 늘면서 향후 성장에 대한 기대감이 컸기 때문이다. 또 중국·미국 등 석유화학 경쟁사들의 설비 가동이 본격화되면, 에틸렌 공급과잉으로 인해 실적이 크게 둔화할 것이란 우려가 매 년 거론된 점도 롯데케미칼에 악재로 거론됐다.

다만 주식시장과 달리 사업부 내에서는 롯데케미칼과의 영향력 격차가 더 벌어질 수 있다는 점에서 고민이 이어지고 있다는 설명이다. 대표적으로 에틸렌 생산 규모에서 LG화학은 국내 여수 및 대산 공장에서 약 220만톤을 생산하지만, 롯데케미칼은 미국 공장이 완공될 경우 450만톤으로 격차가 두 배 넘는 수준까지 벌어진다.

LG화학이 본격적으로 설비투자를 확대해 격차를 줄이기로 결정하더라도, 당분간 배터리 분야에 조(兆)단위 투자를 앞두고 있어 재무여력을 두고 고민이 깊을 수밖에 없다. 회사 내에선 카자흐스탄 JV 실패로 경영진 내 팽배해진 '보신주의'가 해결되지 않는 이상 뚜렷한 해법을 찾긴 어려울 것이란 비관 섞인 목소리가 나온다.

화학업계 관계자는 "에틸렌 생산을 늘리기위해 투자를 결정하더라도 부지 확보·사업성 등을 고려했을 때 국내에 투자를 더 늘리기엔 한계가 있다"라며 "내부에서도 수요처가 집중된 아시아 진출을 준비할지, 원료 확보가 원할한 미국으로 진출해야 할지 고민 중인 것으로 알고 있다"고 설명했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2019년 05월 23일 10:53 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기