증권업계,자금조달 어려움·형평성 문제제기 해와

해외 투자 부실 여전한데…확장 어려움 우려도

-

정부가 증권사들의 '숙원 사업'이던 해외 계열사에 대한 신용공여 대출을 허용해 주면서 증권사의 해외 투자에 가속도가 붙을 것이란 관측이 나온다. 다만 잇따른 사고로 해외 투자 관련 허술함이 드러나는 등 여전히 국내사의 해외 사업 확장이 쉽지 않은 상황에서 급격한 확대는 경계해야 한다는 우려가 제기된다.

정부는 최근 자기자본이 3조원 이상인 종합금융투자사업자의 해외 계열사에 대한 신용공여를 허용하기로 했다. 지금까진 자본시장법 77조에 따라 종합투자금융업자는 해외법인을 포함한 계열사에 신용공여를 할 수 없었다.

이 규제는 증권사들의 '통곡의 벽' 중 하나였다. 알음알음 우회적으로 신용공여를 하다 적발돼 금융감독원 제재심의위원회에서 징계를 받는 일이 허다했다. 당장 지난 7월에도 NH투자증권과 한국투자증권이 이 이슈로 각각 수십억원의 벌금을 부과받았다.

국내 증권사의 해외 계열사가 자본을 확충하기 위해선 모기업에서 대출·보증 등 신용공여를 해주거나, 현지 투자자에 조달받거나 유상증자를 해야 한다. 현지 조달과 증자는 시간이 오래걸리고 절차가 까다롭다. 이 때문에 증권사들은 적시에 자금을 공급할 수 있는 신용공여를 선호해왔다. 증권가에서 신용공여 제한이 대형 증권사의 적극적인 해외 확장을 가로막는 ‘독소 조항’이라고 지적해온 배경이다.

문제는 이런 규제가 생긴 배경이다. 2013년 자본시장법이 도입될 때 현재 여당인 민주당은 해당 규제의 도입을 강력하게 주장했다. 산업자본이 들어간 증권사에서 해외 우회 통로를 통해 제조계열사에 자금을 지원하거나 자금을 세탁할 우려가 있고, 아직 국내 증권사가 해외에 적극적으로 진출하는 건 시기상조라는 이유에서였다.

1990년대 이후 증권사는 물론 은행, 종합금융사 등이 잇따라 해외에 진출했다가 대규모 손실을 입었다. 종금사 해외진출은 외환위기의 원인 중 하나로도 지목된다. 2007년에도 한바탕 증권사 해외 진출 열풍이 불었다가 이듬해 글로벌 금융위기 이후 수천억원의 적자를 내고 대부분 철수했다. 이때 금융사들의 적자는 수수료·금리·비용 등으로 금융소비자들에게 일부 전가되기도 했다.

증권업계 관계자는 “정부는 사실상 국내 증권사들이 해외에서 제대로 자리를 잡을지에 대한 의문이 컸을 것”이라며 “2000년대 초 증권사들이 해외 금융 중심지인 런던, 홍콩 등에 대거 진출했지만 별다른 존재감을 드러내지 못했다"고 말했다.

신용공여 대출은 막혀있었지만 증권사들이 해외 시장에서 몸집 키우기 노력이 없었던 것이 아니다. 삼성증권은 ‘글로벌 IB’를 표방하며 2009년 홍콩법인을 설립하고 이후 몇 년간 수천억원 규모로 증자하는 등 과감한 투자를 단행했다. 하지만 당시 1000억원대 수준의 대규모 손실만 남기며 구조조정에 나서는 등 사업을 축소했다. 그나마 해외 네트워크가 탄탄하고 IB 역량이 뛰어난 삼성증권마저 '씁쓸한 기억'이 있는 만큼 다른 증권사들의 본격 해외 진출도 쉽지만은 않을 것이란 평가도 나온다. 이후 증자를 통해 해외법인을 공격적으로 키우는 증권사는 미래에셋대우 정도로 한정됐다.

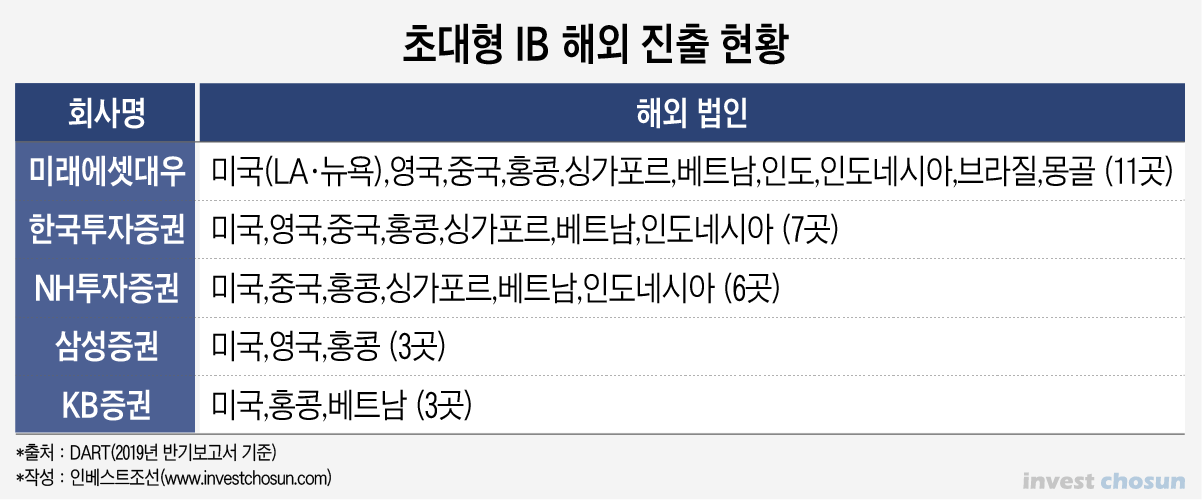

그렇다면 지금은 환경이 달라졌을까. 해외 시장에서 국내 금융사의 위상이 오른 건 사실이다. 리스크 관리 수준도 올라갔다. 실제로 주요 증권사 해외법인 실적이 빠르게 늘기도 했다. 미래에셋대우의 경우 2017년 미국, 중국, 홍콩, 인도 등 5개 해외 법인에서 순손실을 기록했지만, 지난해에는 11개 해외 법인 모두에서 순이익을 기록하기도 했다. 올해 반기 기준 11개 해외법인 순이익은 600억여원 규모다.

그러나 최근 독일 헤리티지재단 관련 파생결합증권(DLS), 뉴욕 20타임스스퀘어, 호주장애인아파트개발사업 등 글로벌 금융사들이 거들떠 보지 않는 거래에 국내 금융사들이 공격적으로 들어갔다가 손실 위험에 직면하는 일이 잇따르고 있다. 대체투자 업계에서는 '한국 증권사에 올 정도의 거래면 이미 끝물'이라는 말도 떠돈다.

신용공여를 통해 적시에 해외법인에 자금을 공급할 수 있게 되는 게 '독'으로 돌아올 가능성을 배제할 수 없는 상황인 것이다.

게다가 지금은 국내 뿐만 아니라 전 세계적으로도 경기가 정점을 찍고 하향 추세가 시작되려고 하는 시기다. 전통적으로 경기 축소기에 부동산 등 국내 증권사들이 선호하는 대체투자 자산들은 좋지 않은 성과를 내왔다. 최근 국내 증권사의 해외 자산 일부에서 좋지 않은 시그널이 나타난 것도 경기 침체가 원인 중 하나로 분석된다.

금융투자업계 관계자는 “규제 완화의 취지는 나쁘지 않지만 글로벌 경기 침체 등 예상할 수 없는 이슈가 터질 수 있는 가능성이 더 높아진 상황인데, 해외 투자를 급격히 확장해나가면 증권사들의 리스크 관리 실력이 적나라하게 드러날 수 있다”며 “어쨌거나 증권사들도 대체투자 확대 등 해외 투자를 늘려가는 상황에서 정부가 규제 혁파 차원에서 대출을 허용해주는 것이 차라리 관리가 수월하다고 판단한 듯 하다”고 분석했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2019년 10월 18일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기