증시불황 등 구조적 문제 외 인건비 관리 지적

비슷한 규모 증권사 대비 직원수·평균급여 ↑

-

KB금융의 ‘비은행 수익성’ 계획에 의구심이 확대되는 분위기다. KB증권의 외형 정체를 우려하는 시각이 수면 위로 떠오르고 있기 때문이다. 경쟁사 대비 ‘증권-은행’의 시너지 본격화가 더디다는 지적과 함께 외형(실적) 잘 나오지 않는 상황이라 상대적으로 인건비가 튀어보인다는 의견이 나온다.

KB증권은 올 초 대표이사 교체 카드를 사용해 ‘투톱 체제’로 조직을 재정비했다. 다만 여전히 효과가 미미한 상황이다. KB증권의 올 3분기 영업이익은 765억원으로 직전 분기(1005억원) 대비 25% 가까이 떨어졌다. 순이익은 같은 기간 931억원에서 614억원으로 34%가량 감소했다. 순이익만 놓고 보면 시장 침체로 부진했던 지난해 3분기(608억원)와 비슷한 수준이다.

증권업수입수수료를 살펴보면 지난해 3분기 누적 기준 4249억원에서 올해 같은 기간 3212억원으로 급감했다. 특히 전통 기업금융(IB) 부문 수수료율이 업계 전반적으로 떨어지는 상황이라 수익성 개선엔 더 부정적일 것이란 진단이다.

KB증권은 다른 초대형 투자은행(IB) 대비 기업공개(IPO) 및 인수금융 주관 등의 실적이 부진한 데다, 전통 강자인 일반회사채 주관 시장점유율(M/S)도 지난해 3분기 26.56%에서 올 3분기 22.65%로 줄어든 상황이다. 그룹의 계획대로 KB증권의 가시적 실적 향상이 수치상으로도 쉽지 않음을 방증하고 있다.

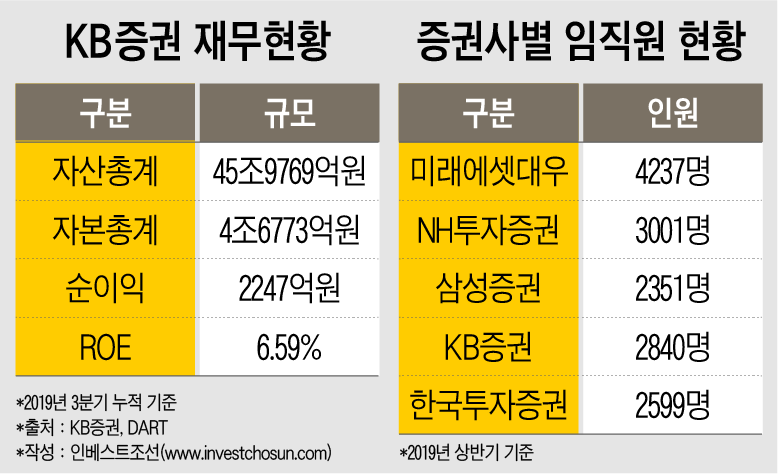

KB증권의 올 3분기 누적 자기자본이익률(ROE)은 6.59%로, 10%는커녕 7%에도 못 미치는 수준이다. 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 발행 감소, 해외투자 미매각 발생 등으로 운용 수익 부진이 한동안 불가피한 점도 악재다.

증시 불황 등 대내외 환경을 고려했을 때 KB증권의 타개책은 구조조정을 포함한 ‘체질 개선’뿐이란 진단이다. 특히 KB증권의 경우 회사 규모 대비 ‘인건비’를 무시할 수 없다는 지적이다. 업계 안팎에선 500명 규모의 구조조정이 필요할 것이란 관측도 제기된다.

KB증권의 임직원 수는 올 상반기 기준 2840여명으로 미래에셋대우(4240여명)와 NH투자증권(3000여명)에 이어 업계 3위다. 비슷한 자기자본 규모의 삼성증권(2350여명)이나 한국투자증권(2600여명)보다 300~600여명 많은 수준이다.

금융감독원에 따르면 KB증권의 1인 평균 급여액은 올 상반기 기준 6800만원으로 ▲미래에셋대우(6200만원) ▲NH투자증권(6700만원) ▲한국투자증권(7700만원) ▲삼성증권(5800만원) 등과 비교 했을 때 다소 높게 형성되어 있다. 비슷한 자본규모와 수익을 거두는 증권사들에 비해 많은 인건비가 투입되는 셈이다.

다만 지주 입장에선 KB증권의 구조조정을 섣부르게 진행할 수 없을 것이란 지적이다. 정부에서 금융권 일자리 창출을 독려하는 데다, ‘라임 사태’ 후폭풍 등으로 당국의 눈치를 살펴야 하는 만큼 대규모 인원 감축을 적극적으로 추진하기엔 무리가 있다는 분석도 나온다. 또한 KB증권이 3년간 끌어온 임금체계 통합 해결에 지지부진한 상황이라, 박정림·김성현 KB증권 사장 입장에서도 노조의 반발을 신경쓰지 않을 수 없는 실정이다.

증권업계 관계자는 “KB증권은 다른 증권사들보다 직원 수도 많은 편이지만 고직급·고연령의 인력구조라서 그만큼 1인당 생산성이 떨어진다고 해석될 여지가 있다”며 “KB증권은 지난해 4분기 대형 투자은행(IB) 중 유일하게 순손실을 내며 적자로 전환한 바 있는 등 다른 은행계 증권사들에 대비 불안정한 모습이 여전히 보인다”고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2019년 10월 28일 16:12 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기