통신 vs 비통신 등 부문대표 경쟁구도 형성

M&A 키맨 성과 경쟁도…순혈 vs IB출신

연간 예산계획에서도 각 사업부 '존재감' 드러내야

-

올해 SK그룹은 타 그룹 대비 소폭의 인사를 단행하며 안정에 중점을 둔 경영활동을 예고했다. 다만 변화와 별개로 그룹 중추인 SK텔레콤 임직원들 사이에선 한층 경쟁 구도가 강화한 조직개편이 회자하고 있다.

박정호 사장이 연임에 성공하며 경영활동의 연속성은 갖췄지만 중간지주사 전환, 비통신 역량 강화 등 해결할 현안은 산적한 상황이다. 내부의 상호 경쟁과 견제를 통해 내부 구성원의 역량을 끌어내려는 포석으로 해석되고 있다.

박정호 SK텔레콤 사장은 올해 신년사를 통해 양 조직을 '운영체제(OS)'로 비유하며 독립 경영 체제를 강조했다. 박 사장은 "지금까지 만든 새로운 사업 포트폴리오를 최적으로 지원하기 위해 회사 조직에 '듀얼(Dual) OS'를 도입했다"며, "이를 기반으로 이동통신, 미디어, 보안, 커머스뿐 아니라, AI, 모빌리티(Mobility), 광고/데이터 등 사업도 성장시키겠다"고 덧붙였다.

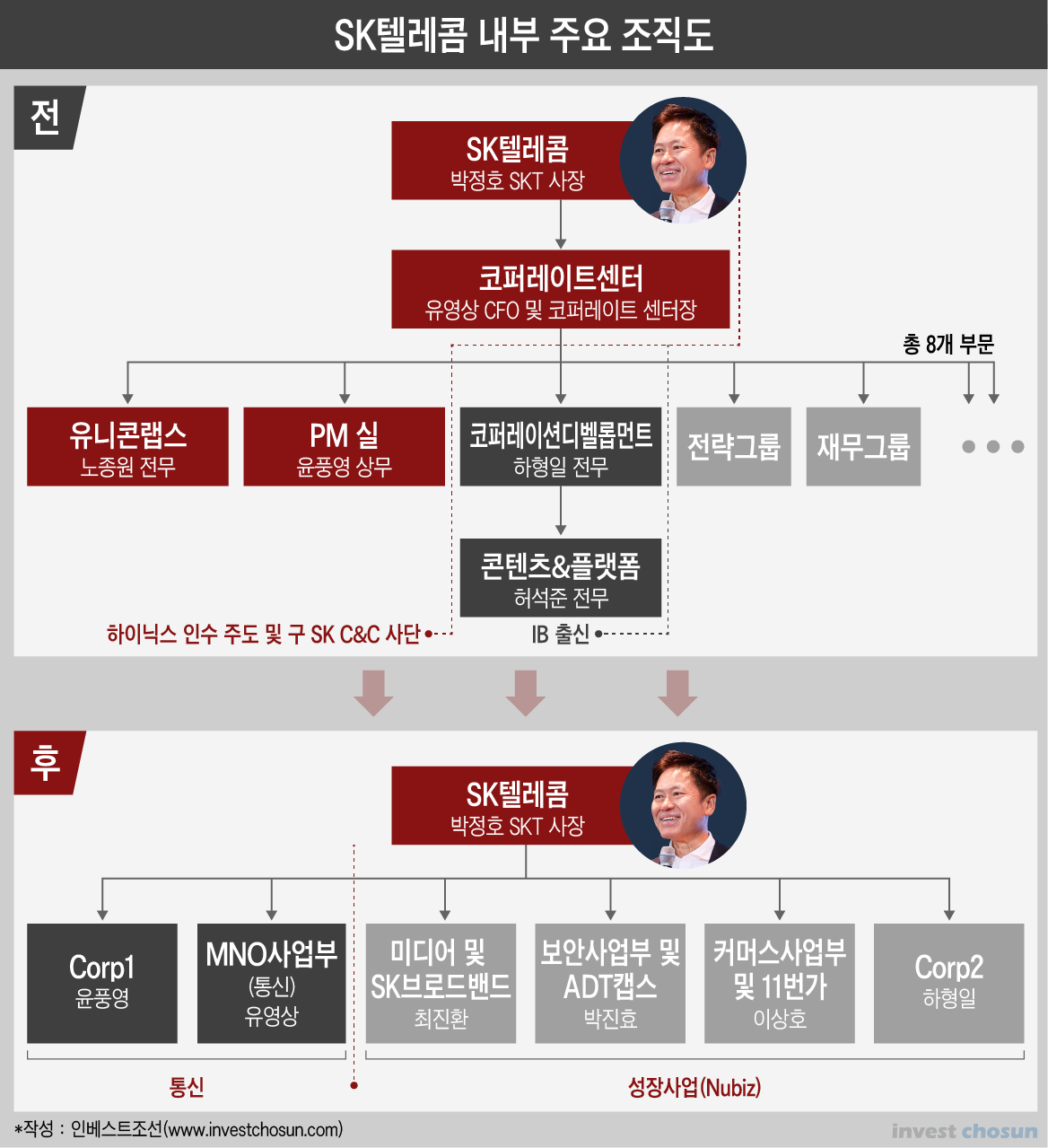

SK텔레콤은 이에 맞춰 지난해 말 기존 사업부를 크게 통신(MNO)과 성장 사업(New Biz) 부문으로 이원화하는 조직개편을 단행하기도 했다. 전통적인 통신업과 비통신 부문의 사업의 특성이 상이한 만큼 의사결정 구조를 완전히 분리해 사업부의 독립성을 강화한다는 취지다.

실제 각 사업부별 수장으로도 박정호 사장의 사람으로 분류되는 인사들이 자리잡았다. 박 사장에 이어 사내 이인자로 분류되는 유영상 부사장이 통신사업부(MNO)를 이끈다. 반면 성장사업 부문에선 박 사장의 친동생인 박진효 전 ICT 기술센터장이 핵심 계열사인 ADT캡스 대표로 자리를 옮겼다. 지난해 전무 승진에 이어 유례없는 고속승진 사례로 회자되기도 했다. 기존 ADT캡스 대표를 지낸 최진환 대표는 SK브로드밴드로 이동했다. 11번가를 이끄는 이상호 대표도 굵직한 인사로 평가된다.

사업 부문 간 경쟁뿐 아니라 M&A를 전담해 온 인력들도 철저히 독립해 '경쟁 체제'를 구축했다. 기존 이동통신(MNO)과 관련된 M&A는 코퍼레이션 1센터(Corp1센터)가, 미디어·모빌리티·이커머스 등 신사업과 관련한 M&A는 2센터(Corp2)에서 전담하게 된다. SK텔레콤 내부 순혈 부문장이 이끄는 1센터와 하형일 전 맥쿼리파이낸스코리아 대표, 허석준(찰스 허ㆍCharles Huh) 전 CVC 대표 등 IB나 투자업계 출신 인력들이 이끄는 2센터간 성과에 따른 자연스러운 경쟁구도도 형성됐다.

-

연간 사업계획 수립에서도 각 부문간 '존재감 경쟁'을 유도하기도 한 것으로 전해진다. IB업계 관계자는 “단순히 조직 분리 정도가 아니라 연간 투자 계획을 세울 때도 통신과 비통신간 비율을 어떻게 가져갈지를 각 부문 대표가 박정호 사장앞에서 끝장토론을 하는 등 경쟁을 통해 실적을 독려하는 분위기”라고 설명했다.

관련 업계 관계자들의 평가는 엇갈리고 있다. 우선 기존 회사의 고질적인 문제로 꼽혔던 사내 파벌문제를 오히려 긍정적인 시너지로 전환할 수 있는 계기란 시각도 나온다.

회사 사정에 정통한 관계자는 “이전에는 한 사업부에서 특정 M&A를 진행하더라도 딜에 관련 없는 관계자들도 보고를 요청하는 등 임원간 내부 경쟁이 고질적인 문제로 꼽혔다”라며 “외견상 한 회사내 두 회사 체제로 운영되다보니 박정호 사장 입장에서도 독려하기 유리한 구조”라고 설명했다.

다만 이를 지켜보는 시장에선 반신반의한 평가도 존재한다. 통신 부문에선 지난해 과다하게 집행된 5G 투자 및 마케팅 비용으로 인한 불만이, 비통신 부문에선 아직 뚜렷한 성과는 보이지 못한 SKT의 트렉레코드 등이 고질적인 문제로 꼽힌다. 또 사업부 독립과 별개로 기존 키맨(Key man)들이 고스란히 기존 업무를 연장하는 만큼 큰 폭의 변화를 이끌긴 어려울 것이란 지적도 나온다.

한 증권사 담당 애널리스트는 “통신에 비중을 더 줄지 비통신에 비중을 더 줄지 문제보다 투자자들의 본심은 연간 캐펙스 비용을 좀 줄여서 주주에 환원해 달라는 게 속내”라며 “양 부문 모두 숙제가 뚜렷한 만큼 올해부터는 책임도 더욱 적나라하게 드러날 것”이라고 설명했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2020년 01월 07일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기