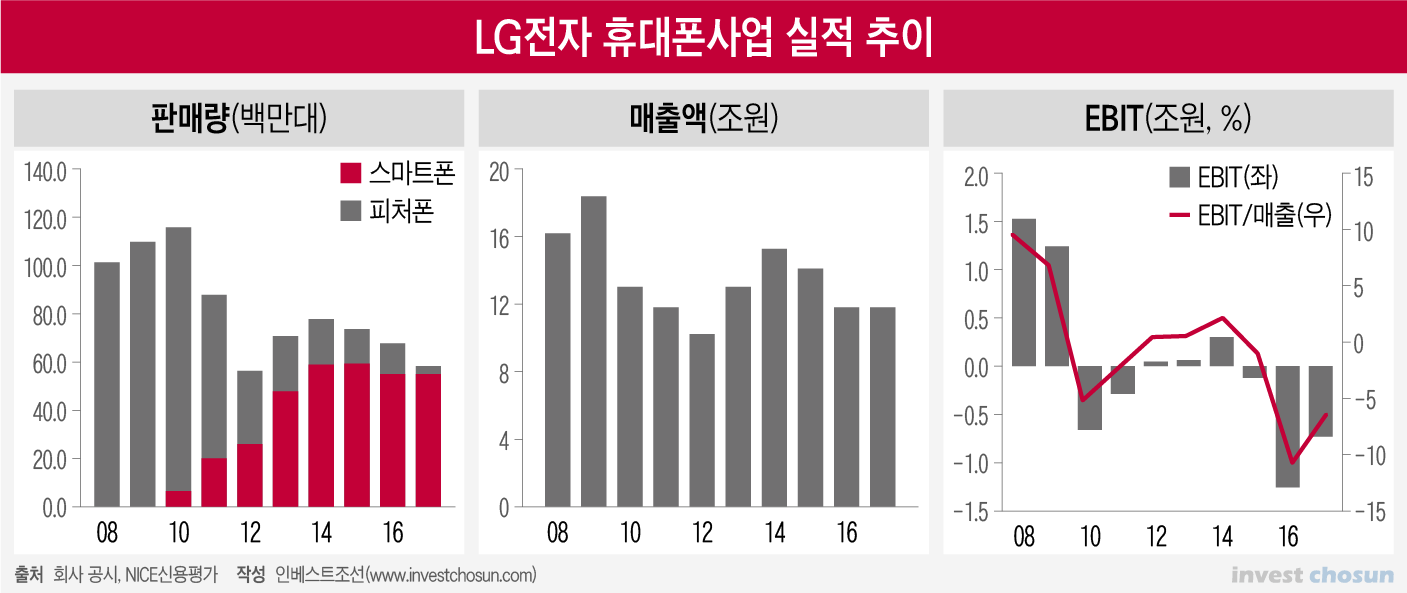

누적 적자 5조에 그룹내 스마트폰 중요성도 하락

통매각 최선이지만 글로벌·후발 기업 모두 부담 커

ODM 전환·JV 등도 실현 의문…”자연 소멸 가능성도”

-

LG전자가 스마트폰 사업(MC사업본부) 정리 수순에 들어갔다. 회사의 미래 전략이 드러나는 상황에서 성장 잠재력을 깎아먹는 사업부를 계속 안고 가기 한계에 다다랐다. 애매한 전략과 부족한 투자를 속에 결단이 늦어진 만큼 인력과 설비, 무형 자산을 모두 시장에 매각하는 것이 최선의 선택지가 될 것이란 평가다.

반면 원매자 입장에선 매년 1조원의 적자가 나는 LG전자 스마트폰 사업을 통째로 받아오기 부담스럽다. 후발 기업들은 자금력이 달리고, 선진 기업들은 설비를 안을 이유가 없다. 이에 다양한 사업 정리 시나리오가 거론되는데, 결국은 사업 축소 후 소멸 단계로 이어질 것이란 예상도 나온다.

지난 20일 권봉석 LG전자 사장은 MC사업본부 임직원에 이메일을 보내 “모든 가능성을 열어두고 사업 운영 방향을 면밀히 검토하고 있다”고 밝혔다. 회사는 매년 매각설이 돌 때마다 ‘사실무근’이라고 했지만 이번엔 사장이 직접 나서 입장을 냈다.

LG전자는 최근 대형 법무법인 등 외부 자문사들을 통해 사업부 분할(Carved out) 관련 시나리오 분석 등 업무를 맡긴 것으로 알려졌다. 이에 사업양수도나 분할회사 지분 매각 등도 가능한 방안으로 거론된다. 회사 내부엔 MC사업본부 정리 관련 태스크포스도 꾸렸다. 이미 사업성 컨설팅 등은 마무리됐으니 본격적인 실행에 나섰을 것이란 평가다. 주식 시장도 긍정적으로 화답했다.

-

LG전자가 공식적으로 어떤 정리 방안을 내놓을지는 불투명하다. 칼을 대기로 한 만큼 스마트폰 사업을 통째로 매각해 확실히 손을 떼는 것이 가장 바람직하다는 평가가 나온다.

단 스마트폰 사업을 통매각하려면 넘어야 할 산이 많다.

LG전자는 한 때 휴대폰 세계 3위 업체로서 쌓아 올린 기술력이 강점이다. 내수 시장이 큰 개발도상국의 후발 기업이라면 관심을 가질 만하다. 베트남에 LG전자 스마트폰 공장이 있다 보니 빈그룹과 마산그룹에 시선이 모인다. 인도나, 인도네시아도 크고 성장성 있는 시장이다. 다만 이들 시장의 기업이 미래를 보고 매년 1조원의 적자를 부담할 체력은 없다는 지적이다. LG전자보다 이름값이나 기술력, 자금력이 나은 곳이 있을지 의문이다. 중국 쪽은 기술 유출 문제가 상존한다.

증권가를 중심으로 일부 글로벌 IT 기업들이 나설 것이란 소문이 있다. 그러나 이들 기업이 다시 생산 설비를 꾸리는 것은 글로벌 흐름에 역행한다. 애플은 이미 폭스콘 등에 일을 맡긴지 오래다.

사정이 이러니 지적재산권(IP) 매각, ODM(제조자 개발생산) 업체로의 전환, 합작법인(JV) 설립 등 다양한 가능성도 거론되고 있다. 그러나 이 역시도 순탄할 것으로 보긴 어렵다.

LG전자 스마트폰 IP는 최근 롤러블폰 등 관심을 가질 만하지만 가치 산정이 쉽지 않다. 원매자가 있더라도 다 보여주며 실사를 시켜줄 수는 없기 때문이다. LG전자엔 무거운 인력과 설비가 그대로 남는다. IP를 가져간 기업이 제대로 활용할 수 있느냐도 변수다. 과거 팬택 사례만 봐도 국내 기업이 인도네시아에 자리를 잡으려 했으나 현실화하지 못했다.

ODM 업체로 가는 것도 녹록지 않다. 과거 LG전자는 구글과 협업한 사례가 있지만, 반대로 LG전자가 아니라도 일을 맡길 곳은 많다. 그룹에서 통신(LG유플러스)업을 하니, LG전자가 국내외 통신사 특화 물량을 받아오는 것도 한계가 있었다. 다른 기업과 스마트폰 합작법인(JV)을 설립하는 것도 마찬가지다. 롤러블폰에 기대 외자를 유치할 수 있지만, 결국 부담을 끊어내려면 경영권 지분을 받아갈 곳이 있어야 한다.

LG전자 스마트폰 사업은 오랜 기간 부진을 겪은 터라 통매각이든 다른 방안이든 난관이 적지 않다. M&A에서 성과가 없을 경우 ‘자연 소멸’ 모델로 갈 가능성도 배제하기 어렵다. 새로운 모델 개발을 멈추고, 외부 일감으로만 근근히 유지하면서 일을 줄여가는 식이다. 사업을 유지하는 것보다 비용을 아낄 수 있다. 유휴 인력을 홈엔터테인먼트(HE) 사업부 등으로 옮기면 ‘고용 유지’ 약속도 지키게 된다.

한 외국계 IB 대표는 “LG전자 입장에선 스마트폰 사업 전체를 정리하는 것이 유리하지만 신진 시장 기업이든 글로벌 유력 기업이든 대규모 적자를 감수하려 할 가능성은 크지 않다”며 “IP만 떼서 파는 것도 실익이 없다보니 스마트폰 아웃소싱 전략을 펼치며 사업부를 소멸시켜갈 수도 있다”고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2021년 01월 21일 17:22 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기