브로커리지 잇딴 축소에도 결국 시황이 수익 좌우

'늘어난 자본으로 뭐하지' 막상 쓸 곳은 '애매하네'

"은행처럼 한정된 자원 속 브랜드 이미지 싸움될수도"

-

국내 증권사들이 올 1분기 막대한 수익을 냈다. 상위 주요 7개 증권사의 올해 1분기 순이익은 지난해 같은 기간 대비 14배 늘었다. 증시 호황에 따른 수수료 수익 폭증에 힘입었다.

시황이 실적을 좌우했다는 점에서 결국 또 '천수답'(天水畓) 논란이 반복될 전망이다. 초대형금융투자사업자(초대형IB)의 자기자본이 평균 5조원을 훌쩍 넘어서며, '이 자본으로 무얼 할 것인가'에 대한 고민도 깊어질 것으로 예상된다.

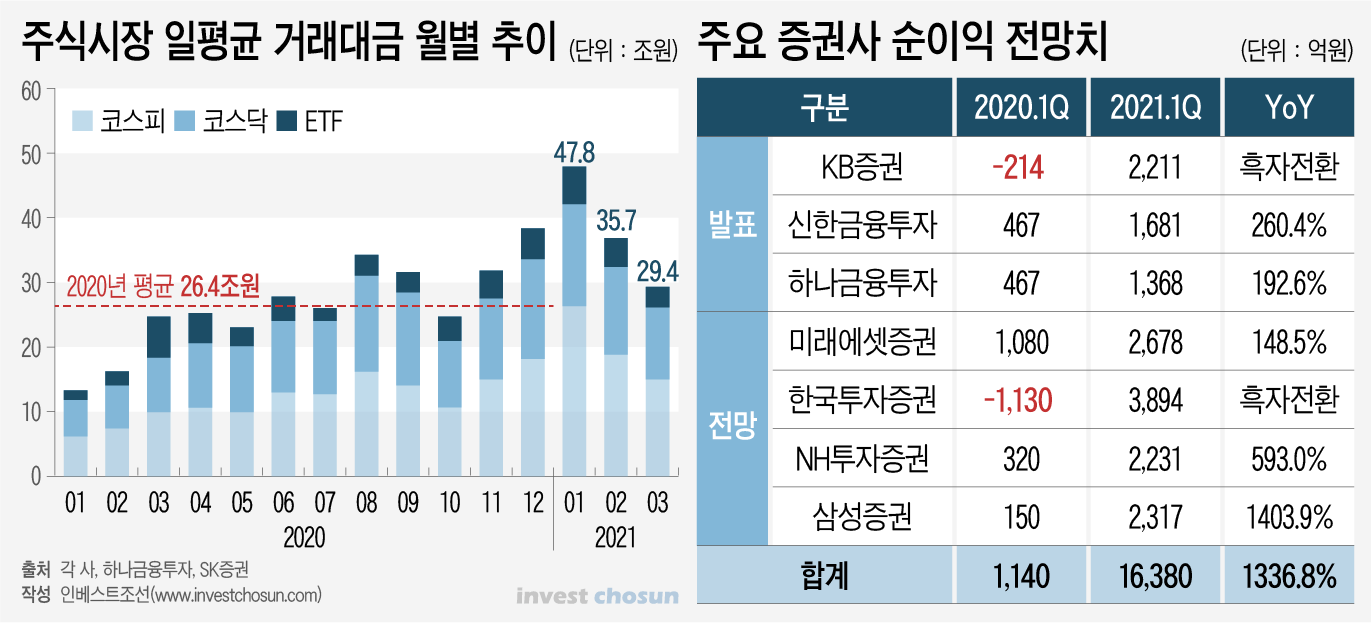

29일 증권가에 따르면 초대형IB 및 금융지주계열 등 국내 7개 주요 증권사의 올해 1분기 순이익(지배지분 기준) 합계는 1조6380억여원에 달한다. 지난해 1분기 1140억여원에 비해 1337% 오른 규모다. 증권업계 전체로는 1분기 순이익 규모가 2조원을 훌쩍 넘은 것으로 추정된다. 2016년 증권업계 연간 순이익(2조1000억여원)을 단 한 분기만에 거둬들였다.

호실적의 핵심 배경은 역시 브로커리지(위탁중개) 부문이었다. 올들어 코스피지수는 두 차례나 사상 최고점을 돌파했고, 코스닥도 근 20년만에 1000선 고지를 되찾았다. 이에 힘입어 국내 주식시장 일평균 거래대금은 지난 1월 평균 48조원 가까이 치솟았다. 여기에 미국주식 직접투자 열풍까지 겹쳤다. 이는 고스란히 증권사의 수익이 됐다. '돈을 갈퀴로 쓸어담았다'는 평가까지 나온다.

-

여기에 증시 변동성이 줄어들며 지난해 실적 악화의 핵심 배경이 됐던 트레이딩 부문도 안정을 되찾았다. 시장금리 상승으로 인해 채권 부문 평가손실이 우려됐으나, 주식 등 타 자산에서의 수익으로 상쇄할 수 있는 수준이었다.

실제로 올 1분기엔 지난해 주식연계증권(ELS) 자체헤지 이슈 등으로 트레이딩 부문에서 대규모 손실을 냈던 증권사들의 실적 개선 폭이 특히 가팔랐다. KB증권은 흑자전환했고, 삼성증권은 순이익 규모가 15배 늘어났다. 한국투자증권의 경우 1분기 경상이익이 6000억원을 넘은 것으로 전해졌다.

한 증권사 관계자는 "밀려드는 기업공개(IPO) 청약 수요에 힘입어 그간 저항이 꽤 있었던 개인 대상 청약수수료(건당 2000~3000원)까지 자리를 확실히 잡았다"며 "아무리 탈(脫) 브로커리지를 외쳐도, 증권사 실적의 근본은 결국 증시 흐름에 달렸다는 '한계'를 확인할 수 있었던 1분기"라고 말했다.

증권사 입장에서도 멋쩍은 결과물이다. 지난 10여년간 국내 증권업계는 브로커리지 부문 축소에 집중해왔다. 오프라인 지점과 인력을 줄이고, 온라인 수수료를 포기하고, 대신 기업금융(IB)과 트레이딩을 대폭 확대했다. 올 1분기의 깜짝 실적 역시 지난해 말까지만 해도 아무도 예측하지 못했다.

증권사가 잘했다기보단, 글로벌 유동성 확대와 물가ㆍ부동산 상승, 이에 따른 리스크 자산 투자 심리 고조가 실적에 큰 영향을 미쳤다는 평가다. 운이 좋았다는 뜻으로 풀이된다.

이 같은 '럭키 랠리'는 이미 대부분 현재 증권주 주가에 반영됐다는 분석이 많다. 연초 710대였던 한국거래소 증권주지수는 최근 2015년 이후 처음으로 900선을 돌파했다. 이후 3% 가량 조정을 받는 중이다.

이후의 실적 추이는 증권사들이 운 좋게 벌어들인 자본을 어디에 다시 배치시키느냐에 따라 달렸다는 전망이다.

2분기에도 '운'을 바라기엔 상황이 달라졌다. 이미 증시 일일거래대금은 1월 대비 30%가량 줄어들었다. 시가총액을 거래대금으로 나눈 '시가총액 회전율'은 지난 3월 283%로 13개월만에 300% 미만으로 떨어졌다. 주요 증권사 리서치센터에서도 '기대한 만큼 브로커리지 부문 이익이 급증하지 않을 가능성'을 경고하고 나섰다.

지난해 단비 역할을 했던 해외 주식거래의 수익성 역시 점점 줄어드는 모양새다. 당초 유료로 제공됐던 실시간 호가 확인, 장 전 시간외 거래 등이 경쟁으로 인해 하나 둘 무료 서비스가 되며 부담이 늘었다. 개인투자자들은 장 전 거래를 30분 더 빨리 할 수 있는 증권사가 나타나면 주저없이 계좌를 옮긴다는 평이다.

증권사들의 선택지는 많지 않다.

지난해의 호된 기억으로 인해 트레이딩 부문은 공격적으로 늘려나가기 어렵다. 파생상품 관련 자체헤지 비중 확대 역시 아직은 주주들의 눈치가 보일 거란 평가다. 기업금융(IB) 부문은 이미 만성적인 인력난에 허덕이고 있다. 키우고 싶다 해서 쉽게 키울 수 있는 상황이 아니다.

사모펀드 사태 이후 복잡한 상품은 판매할 창구가 마땅치 않다. 효자 상품이었던 ELS의 발행액ㆍ발행잔고 역시 감소 추세다. 증권사들은 2015년부터 ELS 대체 상품을 찾아왔지만 실패했다. 가능성이 보였던 사모펀드조차 라임자산운용 사태를 거치며 동력을 잃은 상태다.

한 은행권 관계자는 "증권사 역시 결국 은행처럼 한정된 고객 풀(pool)과 금융상품 속에서 브랜드이미지로 승부를 볼 수밖에 없는 상황으로 갈 것 같다"며 "최근 1위 사업자인 미래에셋증권이 매매 전산장애와 관련해 차액에 대해 통 크게 보상키로 한 점도 이와 무관하지 않을 것"이라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2021년 04월 29일 16:03 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기