-

사모펀드(PEF) 업계에서 ‘2세대 창업’ 바람이 불고 있다. 글로벌 PEF에서 대형 거래를 이끌던 핵심 인물들이 독립적인 운용사를 세우는 사례가 이어지면서 인력 이동이 활발해졌다. 다만 인력풀은 한정된 상황이다보니 자연스럽게 ‘인력 빼가기’와 ‘경업금지(Non-compete)’ 문제가 업계 최대 화두로 부상하고 있다.

CVC캐피탈파트너스 한국을 이끌던 이규철 대표가 올해 말 고문으로 전환하고 독자 창업 가능성이 제기되고 있다. 베인캐피탈 한국의 이정우 전 대표 역시 퇴사 후 별도 운용사 설립을 준비 중이다. OB맥주 매각을 성사시킨 이상훈 전 어피너티 대표는 이미 ‘케이던스캐피탈’을 출범시켰다. 이들은 로엔·카버코리아 등 굵직한 딜을 성사시키며 ‘대박 신화’를 써낸 성공 사례의 주역들이다.

이들이 창업에 나서면서 업계 전반의 인력 이동이 가속화될 전망이다. 자연스럽게 기존 운용사들은 핵심 인력을 지키기 위한 수단으로 ‘경업금지 조항’에 더욱 민감해지고 있다.

글로벌 PEF들은 주요 인력이 회사를 떠날 경우 최소 1년간 경쟁사 합류나 창업을 금지하는 조항을 엄격히 적용한다. 특히 LP(출자자)들이 핵심운용역(Key Person)의 이탈을 리스크로 간주하기 때문에, 이를 위반하면 펀드 운용 자체가 중단되는 사례도 잦다.

블랙스톤·칼라일·KKR 등 메가펀드들은 경업금지를 조항을 성과보수(캐리, Carried interest) 및 공동운용사(Co-investment) 권리 등과 연계해 위반 시 잔여 보수를 몰수하는 강력한 패널티를 두고 있다.

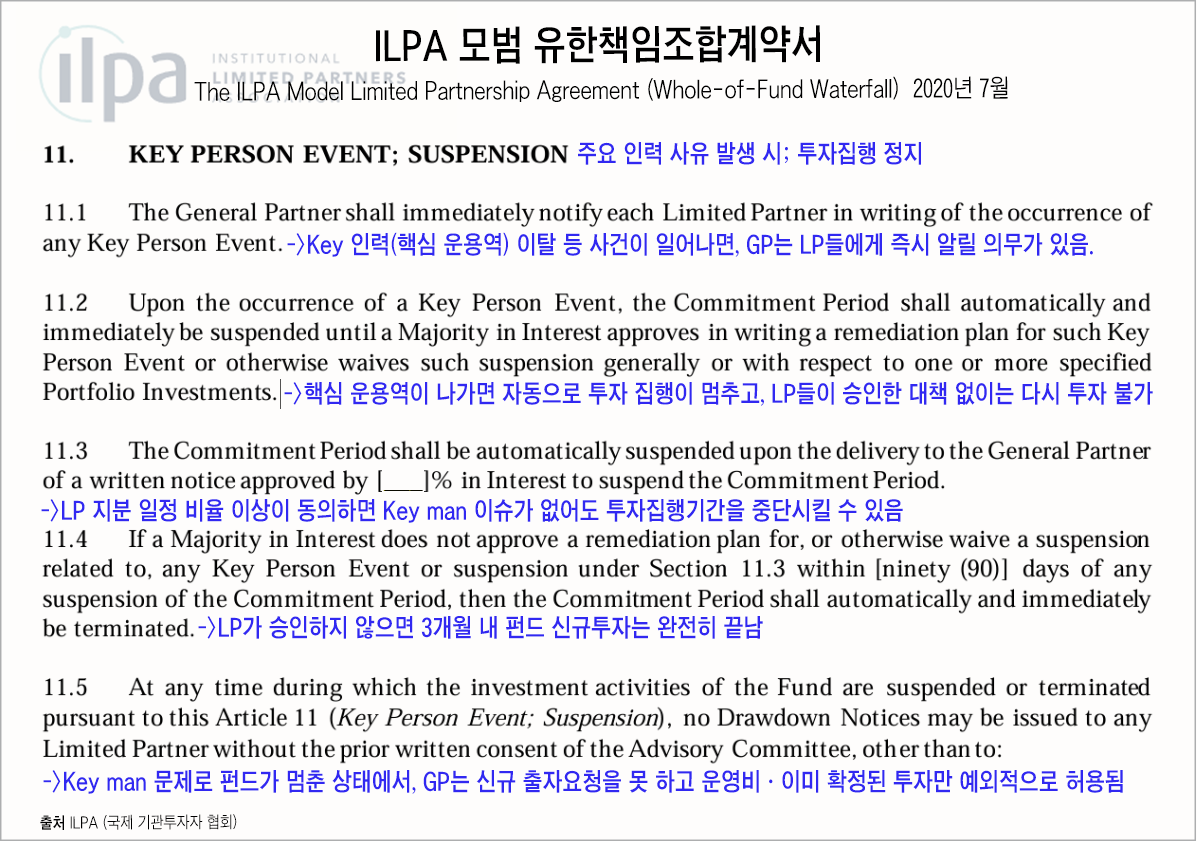

일례로 미국에선 PEF들은 ILPA(국제 기관투자자 협회)가 제공하는 펀드를 설립할 때 GP(운용사)와 LP(출자자) 사이에 맺는 공식 계약서인 LPA의 모범 규약을 활용한다. 이에 따르면 핵심 운용역이 이탈하면 신규 투자가 자동 중단되고 LP 동의하에서만 재개가 가능하다. 또 LP들이 펀드 전략 변경이나 투자 기간 연장 등에 관해 실질적인 권한 행사가 가능하다.

-

국내 PEF의 경우 대부분 계약서에 경업금지 조항을 두고 있지만, 실제 집행은 상대적으로 느슨한 편이었다. 대형 GP(운용사)들이 창업하거나 인력이 대거 이탈하는 사례가 드물었기 때문이다. 그러나 최근 UCK파트너스가 주요 인력의 경쟁사 이직에 대해 가처분 신청을 제기하면서, 국내에서도 법원 판단에 이목이 집중된다.

한 국내 PEF 관계자들은 “이번 법원 판단이 향후 계약 작성 시 기준점이 될 것”이라고 말한다. 로펌 업계도 “법원이 PEF 인력 네트워크를 회사의 핵심 자산으로 인정할지가 핵심 쟁점”이라고 진단한다.

미국에서도 경업금지는 논란거리가 되고 있다. 연방거래위원회(FTC)는 2024년 4월 전 근로자를 대상으로 한 경업금지 전면 금지 규정을 확정했으나, 텍사스 연방법원이 무효 판결을 내리면서 현재 항소심이 진행 중이다. 최종 결론에 따라 글로벌 기업의 계약 구조가 근본적으로 재편될 수 있다. 이 경우 PEF 업계는 가든리브(garden leave; 유급 대기), NDA(비밀유지협약), 캐리 클로백(Carried interest clawback, 위반 시 보수 몰수) 같은 대체 장치를 더욱 강화해야 한다.

한 글로벌 PEF 관계자는 “해외에선 PEF 경업금지가 민감한 문제지만, 국내에선 직업선택의 자유가 강해 그간 큰 논란이 되지 않았다”라며 “이번 소송으로 어떠한 변화가 있을지 관심사다“라고 말했다.

PEF 스타플레이어 창업 움직임 속

실무진 인력 이동도 빈번해져

PEF들 사이에 소송전으로 비화하기도

미국도 경업금지 이슈 주요 화두로

실무진 인력 이동도 빈번해져

PEF들 사이에 소송전으로 비화하기도

미국도 경업금지 이슈 주요 화두로

인베스트조선 유료서비스 2025년 08월 29일 07:00 게재