-

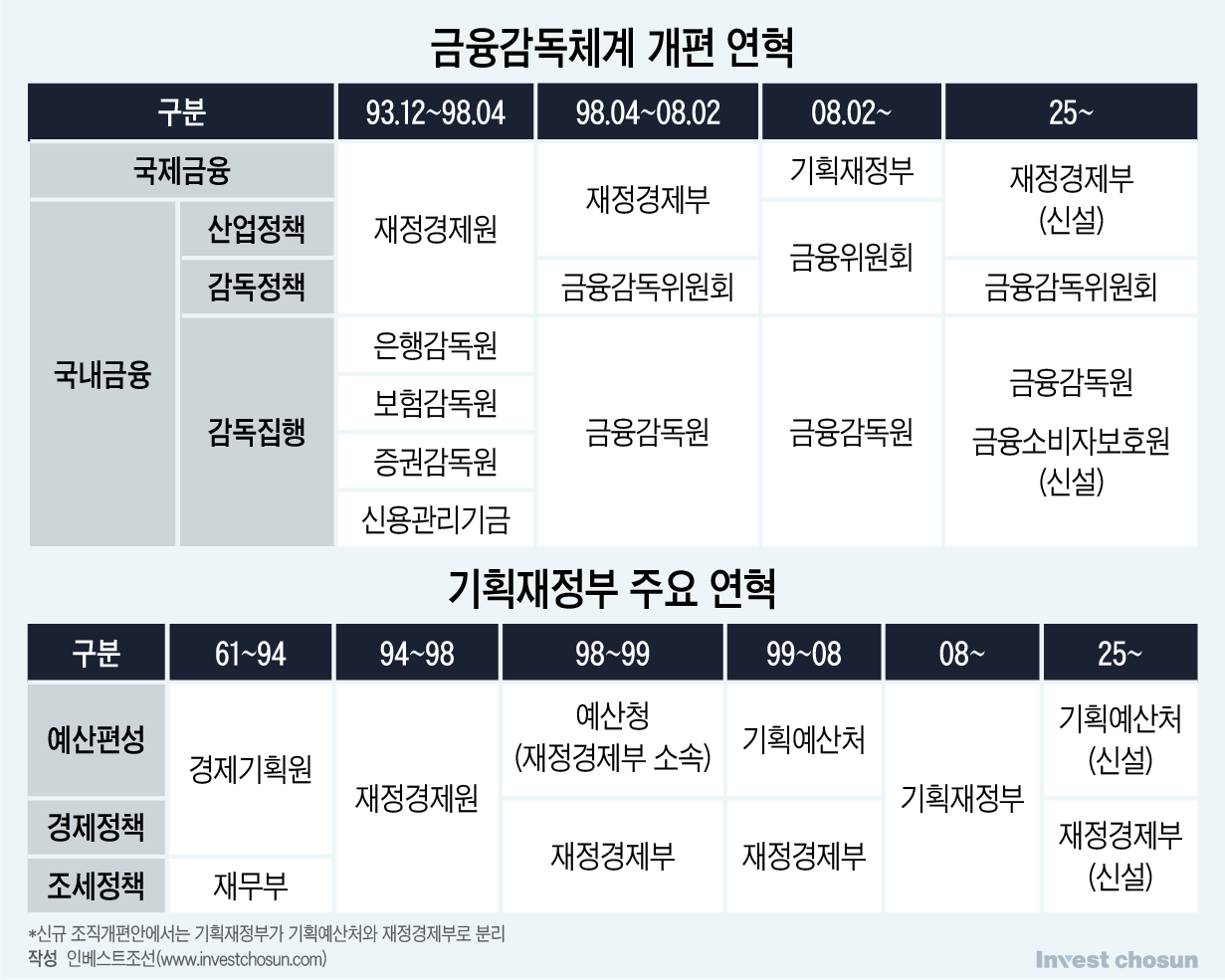

정부·여당이 금융감독 체계 개편을 추진하고 있다. 핵심은 금융정책 기능을 기획재정부로 이관하고, 금융감독위원회(금감위) 부활, 금융감독원(금감원)과의 역할 재정렬, 금융소비자보호원(가칭·금소원) 신설을 묶는 안이다.

정부는 7일 고위당정협의회를 열고 이같은 내용이 담긴 조직개편안을 확정했다. 사실상 금융위원회(금융위) 간판을 내리고 정책·감독·소비자보호를 분리하는 구상으로, 업계에선 “정부가 금융을 ‘산업 육성’보다 ‘감독·규제’ 대상으로 본다”는 평가가 고개를 든다.

2008년 이명박 정부에서 금감위→금융위로 바뀐 지 17년 만에 금감위 체제 회귀가 논의된다. 과거와의 차이는 금감위원장·금감원장 겸직 해소 가능성이다. 금감원 내 소비자보호 기능을 떼어 독립 기관(금소원·가칭)으로 두는 방안도 테이블에 올라 있다. 다만 기관 명칭·권한·지휘체계는 입법 과정에서 최종 확정될 사안이다.

현재 거론되는 큰 그림은 ▲기획재정부(정책 수립) ▲금감위(감독 규율·정책 심의) ▲금감원(검사·제재 집행) ▲금소원(소비자 분쟁·보호)으로 이어지는 ‘4분할’ 구조다. 금융권에선 “정책과 감독을 완전히 분리하기 어렵다. 주무기관이 늘수록 조정비용이 커진다”는 반응이 우세하다. 한 시중은행 임원은 “예전 표현대로면 ‘시어머니가 네 곳’”이라며 “가계부채·부동산·자본시장 안정 같은 횡단 이슈에서 의사결정 속도와 책임성이 떨어질 수 있다”고 말했다.

-

역사적 맥락도 소환된다. 카드사태를 거치며 정책·감독 이원화의 한계가 지적됐고, 그 결과 2008년 정책 컨트롤타워 일원화가 추진됐다. 그럼에도 이번 개편안은 정책·감독 주체를 다시 늘리는 셈이어서, 유사시 컨트롤타워 응집력을 둘러싼 논쟁이 불가피하다.

물론 정부·여당의 명분도 분명하다. 감독 독립성 강화와 이해상충 최소화, 소비자보호의 전문성·가시성 제고다. 매출 편향 영업 관행과 디지털 전환 과정의 신종 리스크에 대응하려면 분쟁·보호 기능의 독립이 필요하다는 주장이다. 반면 업계는 “검사·제재·분쟁이 사일로화되면 중복 조사·이중 규율이 발생할 수 있다”며 현장 대응의 일관성을 우려한다.

정책 톤의 변화에 대한 우려도 제기된다. 이재명 대통령은 최근 회의에서 “국내 금융기관들도 손쉬운 주택담보대출 같은 이자 놀이에 매달릴 게 아니라 투자 확대에 신경쓰라”고 언급했다. 금융권에서는 “과거 정부들도 ‘이자장사’ 비판은 있었지만, 현 정부의 어조는 더 강해졌다”며 “금융을 산업으로 키우기보다는 규제 대상으로 보는 시각이 개편 논의와 맞물려 보인다”고 해석한다.

‘청구서’도 이어진다. 정부는 장기 연체채권 소각 프로그램 추진 과정에서 총 사업비 8000억원 중 절반은 예산, 나머지 절반은 금융권 출연으로 마련하는 방안을 검토 중이다. 배드뱅크 설립을 통해 개인 연체채무를 정리·탕감하는 구상도 거론된다. 여기에 교육세 인상(약 1조원), 보이스피싱 피해 보전, ELS 과징금 등 금융권 비용 요인이 동시다발적으로 제기된다. 한 증권사 임원은 “한쪽에선 밸류업을 외치고, 다른 한편에선 각종 부담이 누적되는 형국”이라며 “주주환원 약속의 실행력에도 차질이 불가피하다”고 했다.

관건은 권한 매트릭스와 조정 메커니즘이다. 금감위·금감원·금소원 간 검사·제재·분쟁조정 권한 배분, 지휘·이의제기 라인, 합동지침·공동 브리핑 등 연계 프로토콜을 얼마나 정교하게 설계하느냐다. 또한 전환기에 기존 조사·분쟁의 관할 경과 규정을 어떻게 두느냐가 현장 혼란의 크기를 가를 전망이다.

요컨대 이번 개편은 감독 독립성·소비자보호 강화(명분)와 컨트롤타워 약화·조정비용 증가(리스크)가 정면 충돌하는 구조다. 최종안의 권한 배분과 기관 간 연결고리 설계 수준이 시장 신뢰를 가를 것이다.

한편 금소원 신설 형태에 대해선, ‘쌍봉형’(금감원·금소원 모두 검사·제재권한 보유)과 ‘소봉형’(금감원만 검사권한 보유)이 거론돼 왔는데, 현재까지는 쌍봉형 유력이라는 관측이 우세하다. 이 경우 역할 중첩과 메시지 충돌 우려가 커진다. 금융사들은 '금감원은 건전성, 금소원은 소비자보호 관점에서 상이한 해석과 제재가 나올 수 있다'고 본다.

금융권 한 관계자는 “금융회사 입장에선 시어머니가 한 곳 더 느는 셈인데, 조율이 매끄럽지 않으면 누구의 말을 우선 들어야 할지 고민이 깊어질 것”이라며 “기관이 두 개가 되면 운영비도 늘어날 텐데, 부담이 금융회사로 전가될 수 있다는 점도 우려한다”고 말했다.

정책 기능 기재부 이관·금감위 부활·금소원 신설(가칭) 논의

‘정책–감독–소비자보호’ 4분할 구상…컨트롤타워 약화·조정비용 증대 우려

금소원에 검사·제재권한 부여한 ‘쌍봉형’(금감원·금소원 동시 보유) 유력 관측

“누구 말 들어야 하나” 현장 혼선·이중 규율 가능성 제기

‘정책–감독–소비자보호’ 4분할 구상…컨트롤타워 약화·조정비용 증대 우려

금소원에 검사·제재권한 부여한 ‘쌍봉형’(금감원·금소원 동시 보유) 유력 관측

“누구 말 들어야 하나” 현장 혼선·이중 규율 가능성 제기

인베스트조선 유료서비스 2025년 09월 08일 07:00 게재