중소형사에서도 계열사 자금 유입 본격화…외형 확대 전략 일환

"상품보다 자금력 우선되는 시장 구조 고착 시 시장 왜곡" 우려도

-

국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서 '캡티브 자금'이 자산운용사 간 점유율 경쟁의 핵심 변수로 부상하고 있다. 이전에는 그룹 계열사의 유휴자금을 일부 맡기는 정도였다면, 지금은 점유율 경쟁이 자존심 싸움으로 번졌다는 지적이 나온다.

모회사 및 계열사 자금을 바탕으로 운용 규모를 빠르게 키우는 전략이 주류가 되며, 상품 자체의 경쟁력이나 아이디어보다 자금 동원력이 시장 점유율을 좌우하는 구조가 고착되고 있다는 평가다.

7일 운용업계에 따르면 이전까진 삼성운용 등 일부 대형 운용사에서 주로 활용하던 계열사 기반 자금 유입 구조가 최근에는 중소형사로도 확산되는 분위기다. 은행이나 보험사를 모회사로 둔 운용사들이 단기 채권형 ETF 등을 통해 순자산총액(AUM)을 빠르게 늘리는 사례가 잇따르면서, 시장에서는 '캡티브 자금 없이는 경쟁 자체가 어렵다'는 볼멘소리가 나온다.

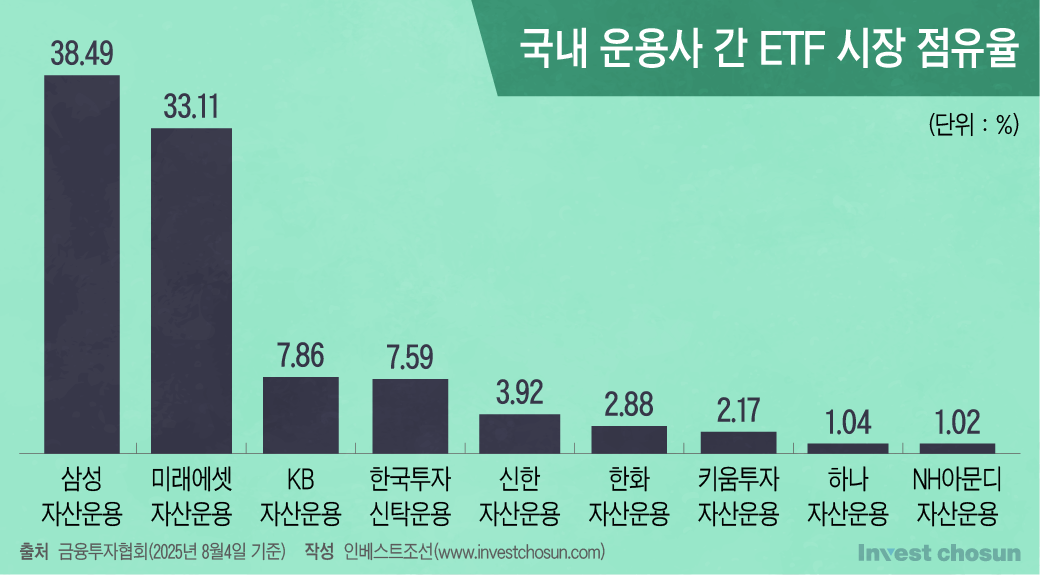

이 같은 흐름은 최근 ETF 시장 점유율 순위 변동에서도 확인된다. 7월 말 기준 시장 점유율 3위를 기록한 KB자산운용은 'RISE 단기특수은행채액티브' ETF의 흥행이 순위 반등의 주요 요인이 됐다. 산업은행·수출입은행·중소기업은행 등이 발행한 초단기 특수은행채에 투자하는 해당 상품은 상장 첫날 설정액만 3600억원에 달했고, 약 한 달 만에 순자산 1조원을 넘겼다.

초기 설정 규모나 유입 속도를 감안하면 이례적이라는 평가다. 동일 유형의 채권형 ETF가 대체로 1000억원 내외로 시작하는 점과 비교하면, 그룹 계열 금융사의 여유 자금이 초기 설정액을 뒷받침한 뒤 외부 자금 유입을 유도한 것으로 해석된다. KB자산운용은 이에 대해 "상품 특성상 안정성과 수익률 측면에서 투자자들의 긍정적 평가를 받았다"는 입장을 밝혔다.

지난달 ETF 시장 점유율 1%를 돌파하며 업계 8위에 오른 하나자산운용 역시 은행 등 그룹 계열사의 자금 유입 영향을 받았다는 시각도 제기된다. 올해 'K-방산' 테마 ETF의 흥행을 앞세워 점유율을 크게 끌어올린 한화자산운용도 AUM의 절반가량이 한화생명의 부채연계투자(LDI) 등 계열 자금으로 구성돼 있어, 그룹 의존도가 크다는 평가를 받아왔다.

다만 해당 운용사들은 "(계열사 자금 유입)효과는 미미하고, 관련 통계나 수치를 확인하긴 어렵다"는 입장이다.

계열사 자금을 통한 점유율 유지 이슈는 지난해까지만 해도 삼성운용과 미래에셋운용 등 대형사들을 중심으로 제기된 내용이었다.

금융감독원에 따르면 지난해 삼성자산운용의 대표 금리형 ETF 두 종목에 대해 삼성 금융 계열사 6곳에서 총 1조5816억원을 출자한 것으로 나타났다. 이는 당시 해당 ETF 전체 순자산의 15%를 넘는 수준이다. 미래에셋자산운용의 금리형 ETF 두 종목에도 계열사 자금 약 3600억원이 유입된 사실이 확인됐다.

당시 운용사들은 "상품 특성상 유동성 확보와 금리 대응 측면에서 기관 수요가 높았던 결과"라는 입장을 내놨지만, 시장에서는 이를 고유자금 등을 활용한 계열사의 전략적 지원으로 평가하는 분위기다.

-

운용업계 전반에 캡티브 자금 경쟁이 격화된 배경에는 '순자산 222조원'에 달하는 ETF 시장의 급격한 외형 성장이 자리하고 있다는 분석이다. ETF는 기존 공모펀드 대비 유동성과 편의성이 높고, 세제 혜택 등도 부각되며 자산운용사들의 핵심 성장축으로 부상했다. 이에 따라 각 운용사들은 ETF 시장 내 입지 강화를 사실상 '생존 전략'으로 인식하고 있다.

실제로 지난해 주요 운용사 수장들이 잇따라 교체된 배경에도 ETF 점유율 부진이 결정적 요인으로 작용했다는 분석이 나온다. 삼성자산운용은 ETF 점유율이 42%대에서 38%대로 하락하자 대표이사가 교체됐고, 흑자 전환에 성공했던 한화자산운용도 ETF 시장 내 존재감 약화로 수장이 중도 퇴진했다.

이처럼 최고경영자의 성패가 ETF 점유율에 따라 갈리는 흐름은 업계 전반에 'ETF를 반드시 키워야 한다'는 압박으로 이어졌다. 단순한 수익성 제고나 전략 차별화보다, 캡티브 자금을 통한 '외형 확대'라는 가시적 성과가 우선시되는 구조가 자리 잡았다는 분석이다.

자금 동원력 중심의 경쟁이 지속된다면, 장기적으로는 투자자 편의성이나 상품 다양성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기된다. ETF 본연의 투명한 구조와 자율 경쟁이라는 특성이 약화되고, 개인 투자자들이 상품의 본질보다는 규모나 유입 자금만을 기준으로 판단하게 되는 시장 환경이 조성될 수 있다는 지적도 있다.

특히 자금력뿐만 아니라 WM 채널이나 신탁망 등 유관 계열사의 인프라를 갖추지 못한 중소형 운용사 입장에서는 일정 수준 이상의 시장 점유율을 확보하는데 제약이 따를 수밖에 없는 것이다.

반면, 업계 일각에서는 이러한 구조가 ETF 시장 외형 확대에 일정 부분 기여한 측면도 있다는 평가도 있다. 기관들이 ETF를 포트폴리오에 적극적으로 편입하게 된 배경에는, 초기에는 계열 운용사의 자금을 통해 유동성과 거래 안정성이 확보된 점이 영향을 미쳤다는 분석이다. 캡티브 자금이 일종의 '마중물' 역할을 했다는 것이다.

한 자산운용사 고위 관계자는 "법적 테두리 내에서 계열사의 여유 자금과 인프라를 활용하는 것은 경영 전략 차원에서 충분히 가능한 선택"이라면서도 "상품 자체의 경쟁력보다 모회사의 자금력이 시장 판도를 좌우하는 구조는 장기적으로 ETF 시장의 선진화를 저해할 수 있다"고 말했다.