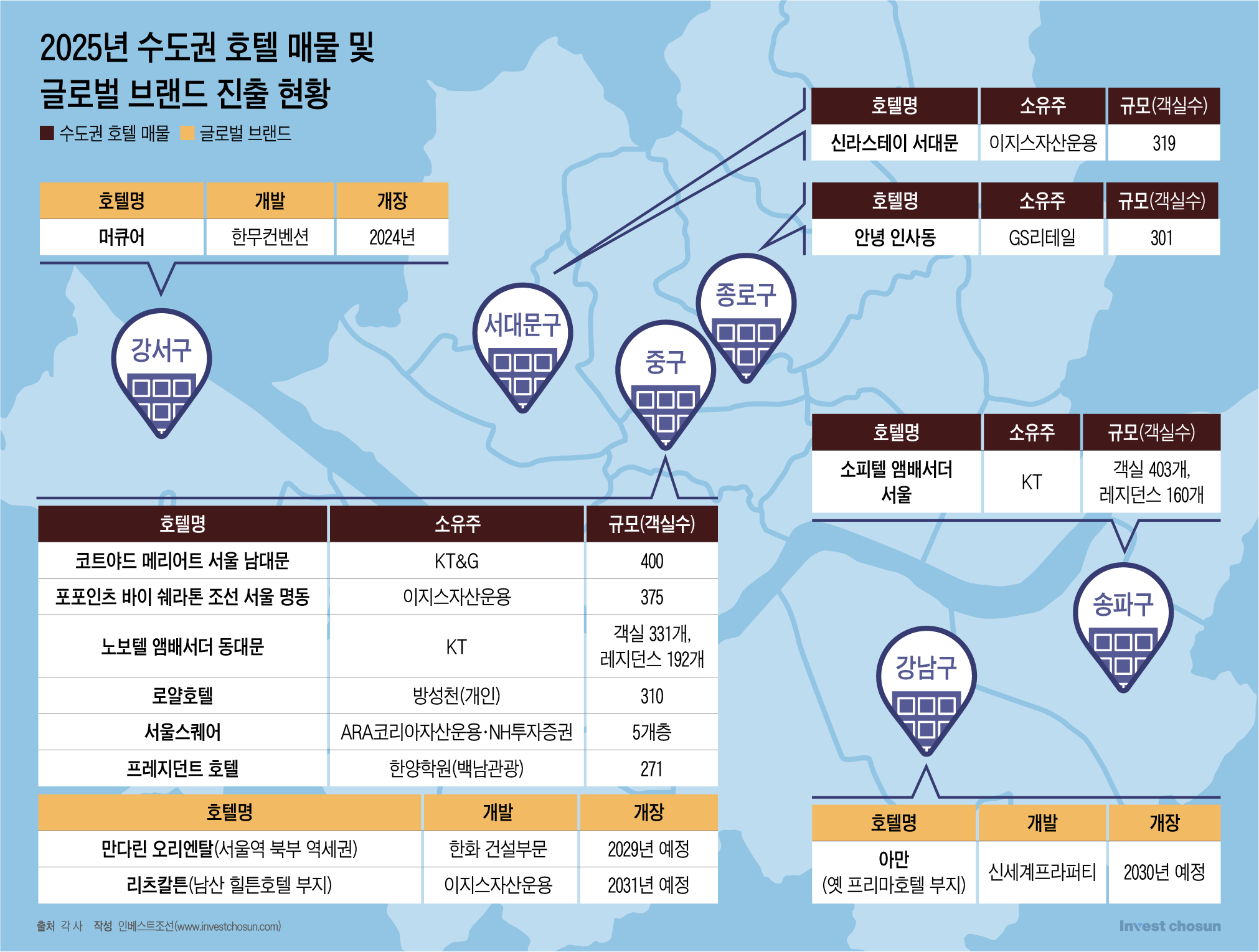

코트야드·포포인츠·신라스테이 등 매물 경쟁 치열

DL그룹·KT 등은 거래 지연 속 가격 상승 분위기

부지 활용하려는 대기업에 럭셔리 브랜드 속속 진입

"호텔 호황이 생숙도 살려줄까" 기대감마저 돌아

-

이미지 크게보기

이미지 크게보기- (그래픽=윤수민 기자)

"호텔 업계 회의가 문체부 정례 행사처럼 돼버렸다."

최근 서울 시내 한 호텔 대표의 말이다. 문화체육관광부는 올해 들어 호텔 사업자들을 불러모아 수차례 업계 동향을 점검하고 있다. 단순한 간담회가 아니라, 시장 전반의 객실 수급 상황과 향후 공급 계획을 구체적으로 묻는 자리다.

배경은 뚜렷하다. 2019년 약 1750만명이던 외국인 관광객은 팬데믹 이후 반토막이 났다가 지난해 1630만명까지 회복했다. 올해 1분기에만 약 550만명이 한국을 찾았다. 전통적 비수기로 꼽히는 1분기 성적표가 이 정도라면, 연말까진 2000만명을 가볍게 넘어설 것이란 전망이 힘을 얻는다.

문체부가 구상하는 2030년 목표치는 최소 4000만, 많게는 6000만명. 지금의 두 배 이상이다. 수요 전망만 놓고 보면 객실 부족은 피할 수 없다는 게 업계의 공통된 인식이다.

서울 도심 호텔 매물에 투자자 관심 집중

도심 속 호텔 매물 시장에도 활기가 돌고 있다. 부동산업계 관계자들은 입을 모아 "사대문 안 호텔은 금값"이라고 말한다. 글로벌 자산운용사, 국내 대기업, 중견 개발사까지 호텔을 '잡을 수 있으면 잡고 보자'는 태도로 움직이고 있다.

현재 시장에서 관심을 끄는 매물은 코트야드 메리어트 서울 남대문과 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동이다. 두 호텔은 이미 우선협상대상자가 선정돼 안정적 수익을 기대할 수 있는 자산으로 평가된다. 명동의 로얄호텔도 4성급이지만 외국인 관광객 수요를 흡수할 수 있는 입지라는 점에서 관심을 받고 있다.

신라스테이 서대문은 지난해 매각이 무산됐지만, 시장 분위기가 호전되면서 재도전에 나섰다. 당시 모건스탠리는 캡레이트 6% 수준, 2000억원대에서 인수를 검토했으나 계엄이라는 변수로 협상이 멈췄다. 이번에는 매도자인 이지스자산운용이 더 높은 가격을 기대하고 있다.

서울 주요 호텔 매물들은 최근 가격을 상향 조정하거나 일시적으로 철회하는 사례가 이어진다. DL그룹이 소유한 글래드 여의도, 글래드 삼성 호텔도 마찬가지다.

'패키지 딜'인 글래드는 여의도·삼성 두 곳 합쳐 600실 규모의 자산인데, 이전 협상이 깨진 뒤 시장에 내놓은 가격이 4200억원 수준으로 알려졌다. 퍼키(per key;객실당 가격)로 환산하면 약 7억원 수준. 힐튼그룹의 럭셔리 호텔 브랜드 콘래드 여의도가 퍼키 9억원대인 것을 감안하면 상당히 높은 가격이다. 시장에서는 "호황을 감안해 사실상 매각을 철회한 것 아니냐"는 관측도 나온다.

서울시청 앞 프레지던트 호텔 역시 초기 협의 수준이던 2300억원에서 3000억원 안팎까지 가격이 상승하고 있다. KT가 보유한 노보텔 앰배서더 동대문, 소피텔 앰배서더 서울도 협상이 지연되며 매각 철회 가능성까지 점쳐진다.

한 부동산 개발사 대표는 "DL그룹, KT 측의 최근 분위기를 보면 되레 '팔 이유가 없다'는 기류가 강해졌다"며 "매물은 많지만 정작 사고 싶은 곳이 훨씬 많아 공급과 수요가 일치하지 않는 상황"이라고 설명했다.

호텔 호황을 반영하듯, 서울스퀘어 빌딩 일부 층도 자문사를 통해 호텔 전환 가능성을 홍보하며 시장에 내놓는 모습이다. 과거 11번가가 임차했던 층을 활용한 사례다.

-

이미지 크게보기

이미지 크게보기- (그래픽=윤수민 기자)

대기업 유휴 부지, 호텔로 변신?…럭셔리 브랜드도 "이제는 한국"

최근 부동산 자산을 보유한 대기업들도 호텔 개발을 염두에 두고 적극적으로 움직이고 있다. 롯데그룹과 SK그룹 일부 계열사는 장기간 보유해온 부지를 활용해 호텔 및 숙박 사업 전환 가능성을 검토 중이다. 부영그룹 역시 강남과 중구 지역의 부지를 중심으로 호텔 개발 가능성을 타진하고 있는 것으로 전해진다.

한동안 한국을 외면했던 글로벌 럭셔리 호텔 브랜드들도 최근 태도를 바꿨다. 아만, 리츠칼튼, 만다린 오리엔탈, 로즈우드, 메종 델라노 같은 이름들이 최근 서울권 호텔 사업에 기웃거린다. 과거에는 "한국 시장은 럭셔리 브랜드를 감당할 수 없다"는 이유로 진출을 꺼렸던 곳들이다.

이들은 외국인 수요가 폭증하자 태도를 바꿨다. 업계에서는 "앞으로 서울에서 글로벌 럭셔리 브랜드가 속속 등장할 것"이라는 전망이 나온다.

호텔 수요가 급증하자 생활숙박시설(생숙)을 활용해 수익을 끌어낼 수 있다는 기대감마저 돌고 있다. 수도권 내 객실이 부족하다보니, 외국인들이 취사도 가능한 생숙으로 눈을 돌릴 수 있다는 것이다.

다만 업계에서는 '생숙의 위기를 호텔이 단번에 구원해주긴 어렵다'는 신중론도 나온다. 객실 부족과 투자 관심이 맞물리긴 했지만, 공급 확대와 입지 제약, 환율·팬데믹 등 외부 변수로 수익 안정성을 장담할 수 없다는 지적도 적지 않다.

한 부동산 운용사 대표는 "서울 호텔 시장은 당분간 호황이 이어질 수 있지만, 객실만 있는 자산은 부대시설 부족으로 수익률 안정성에 한계가 있다"며 "현재로선 기대감과 현실 사이 균형을 살펴가며 움직여야 하는 시점"이라고 말했다.